旟鼎。

旟鼎

姓名:旟鼎

等級(jí):國(guó)家一級(jí)文物

出生時(shí)間:西周

出土地:寶雞眉縣楊家村

年齡:3000歲左右

戶籍登記時(shí)間:1972年

現(xiàn)住址:陜西歷史博物館

在陜西歷史博物館第一展廳的玻璃展柜內(nèi),一尊造型厚重莊嚴(yán)的青銅重器引人注目。它,便是旟鼎。

“旟鼎所刻銘文是研究西周初期土地制度的重要史料,具有珍貴的歷史及藝術(shù)價(jià)值。”2月13日,陜西歷史博物館講解員謝雙雙介紹。

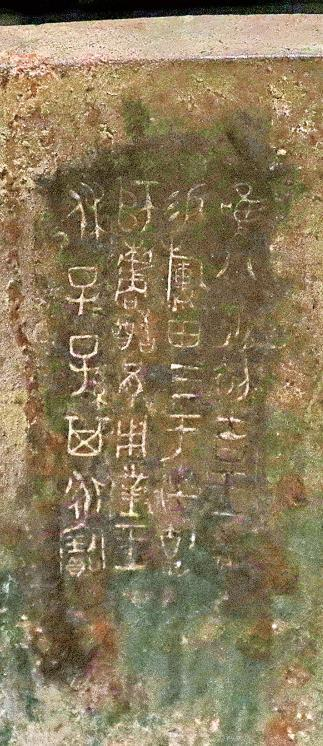

旟鼎內(nèi)的銘文共4行28字,記載了八月初的一天,王姜將三塊田和田中待收獲的禾稻賞賜給了旟,旟為了感激稱頌恩德,鑄此鼎紀(jì)念。銘文中的王姜是誰?為何能賞賜土地?讓我們一同了解旟鼎的故事。

陜西歷史博物館講解員謝雙雙在介紹旟鼎。

壹 精雕細(xì)琢的禮器

1972年5月28日,寶雞眉縣楊家村村民在取土?xí)r突然挖到硬物。考古人員研究后,發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)青銅鼎,并根據(jù)鼎內(nèi)銘文,命名為旟鼎。

旟鼎高77厘米,重78.5千克,屬于西周早期常見的立耳獸首垂腹蹄足鼎。鼎腹外鼓而下垂,內(nèi)底與足對(duì)應(yīng)處有3個(gè)直徑11.5厘米、深4厘米的圓窩,圓窩周圍有明顯的足與腹合鑄時(shí)留下的鑄縫。頸部飾有一周饕餮紋,為淺浮雕式,花紋凸起,有以細(xì)密的云雷紋為主紋飾的襯地。三足裝飾有饕餮紋。旟鼎形制渾厚,銘文古樸,具有周初青銅器的特征,銘文鑄刻時(shí)代明確,被認(rèn)為是周康王時(shí)期的斷代標(biāo)準(zhǔn)器。

鼎是中華文明發(fā)展中出現(xiàn)的一種獨(dú)特的器物,具有實(shí)用功能和象征意義。許慎在《說文解字》中解釋鼎為“三足兩耳,和五味之寶器也”。段玉裁注曰:“三足兩耳,謂器形,非謂字形也。”從器形上講,“三足兩耳”不一定能夠概括鼎的所有特征,但其對(duì)鼎“和五味之寶器”的功能界定則是準(zhǔn)確的。“和五味”體現(xiàn)了鼎的炊具與餐具的本質(zhì),“寶器”則直接指明了其重要的禮器功能。

關(guān)于鼎的產(chǎn)生有幾種說法,為多數(shù)學(xué)者所認(rèn)同的是“產(chǎn)生于帶支腳炊器”。從考古發(fā)現(xiàn)看,陶支腳從磁山文化到河姆渡文化都有廣泛的分布,并和圜底釜配合使用。后來,這些地區(qū)逐漸出現(xiàn)了陶鼎,鼎的出現(xiàn)逐漸改變了支腳和釜并用的局面。

列鼎制度萌芽于西周初期,反映了古人強(qiáng)調(diào)尊卑有別、上下有序的觀念。鼎在使用時(shí)有嚴(yán)格規(guī)定,使用不同數(shù)量的鼎代表主人不同的身份和等級(jí)。《周禮》記載“天子九鼎,諸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎”,如果僭越,就會(huì)受到嚴(yán)厲的懲罰。

在先秦時(shí)期,鼎和簋通常是配套使用的。鼎用來盛放牲肉,簋用來盛放黍稷。所盛之物都是飲食中的主食。因此,鼎和簋成為標(biāo)志貴族等級(jí)的主要禮器。先秦禮制中,鼎與簋相配使用的規(guī)則十分明確,所以列鼎制度也常被稱為鼎簋制度。

鼎通常被古人視為傳國(guó)重器,象征著國(guó)家和權(quán)力。同時(shí),鼎還是銘功頌德的禮器。在周代,國(guó)君或王公大臣會(huì)在重大慶典或接受賞賜時(shí)鑄鼎,以銘記盛事。旟鼎便是這一象征的體現(xiàn)。

貳 體現(xiàn)土地制度的銘文

旟鼎內(nèi)壁共鑄銘文4行28個(gè)字。大意是說:某年八月初,王姜將原賜予師櫨的土地收回,轉(zhuǎn)賜給旟。旟將這件事記載下來,特意鑄造鼎作為紀(jì)念。旟又稱史旟,是溓公的部下。旟曾奉周王的命令征討東夷,為周王立下汗馬功勞。

旟鼎內(nèi)部的銘文。

西周建立之后,為加強(qiáng)對(duì)全國(guó)廣大地區(qū)的統(tǒng)治,實(shí)行分封制。分封制是指周天子將土地和人口分給諸侯,臣屬對(duì)君王所賜的土地只有使用權(quán)而沒有所有權(quán),即“授民授疆土”。

大量分封諸侯,作為王室的屏藩。在都城附近的王畿和岐周之地分封著許多卿大夫的采邑,已知者有周、召、毛、畢、成、鄭、西虢、散、弭、芮、微等。被周天子分封的有同姓諸侯,也有異姓諸侯。諸侯服從周天子,有為天子鎮(zhèn)守疆土、作戰(zhàn)保衛(wèi)、繳納貢賦和朝覲述職的義務(wù)。

“諸侯有權(quán)將各自的領(lǐng)地進(jìn)一步分封給卿大夫,稱采邑。卿大夫在采邑內(nèi)享有統(tǒng)治權(quán)力的同時(shí)也對(duì)諸侯承擔(dān)義務(wù),卿大夫之下再分封士。這樣就形成了‘天子—諸侯—卿大夫—士’的宗法等級(jí)。旟鼎內(nèi)壁的銘文恰恰印證了西周時(shí)期‘普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣’的土地所有制。”謝雙雙介紹。

采邑制度是周代重要的政治制度之一。有專家在論述西周時(shí)期采邑制度的“采”字含義時(shí)表示,邑內(nèi)的全部財(cái)物,包括土地、人口等都由邑主所有。西周青銅器銘文中賜土指的是將某土中一定范圍之地賜予貴族,而不是整個(gè)地域。在“土”之上,有河流、可耕種之田,還有貴族居所以及城邑,也包括附著于土地之上的農(nóng)民。

叁 手握大權(quán)的王姜

旟鼎的銘文中提到了一個(gè)名叫“王姜”的人。這里的王姜是西周康王的妻子。與其他王后相比,王姜的記載較多。旟鼎銘文中顯示,王姜對(duì)土地?fù)碛兄錂?quán)。這在當(dāng)時(shí)是非常高的待遇,可見王姜在國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理中占有非常重要的地位。

在許多青銅器的銘文中,都出現(xiàn)過王姜的“身影”。1929年出土于河南洛陽(yáng)的作冊(cè)夨令簋上的銘文記載,周王南伐楚伯,作冊(cè)夨令是主帥伯懋父的使者,王姜曾經(jīng)召見他,并給予賞賜。由此可知,王姜除了代替康王進(jìn)行賞賜以外,還隨同康王出征,接見前線使臣,犒賞來使。王姜的軍事權(quán)力表露無遺。

扶風(fēng)莊白窖藏出土的商尊、商卣銘文中記載:昭王時(shí)期尚健在的康王王后(王姜),賞賜庚姬三十朋貝和絲二十鋝。王姜代表王室,從大局出發(fā),賞賜貴族之妻,以彰顯王室對(duì)臣下的關(guān)懷與體恤之情。

金文中還有王姜參與王室祭祀活動(dòng)的記載。1951年,考古人員在浙江杭州發(fā)現(xiàn)一對(duì)叔卣。其銘文記載,周王在宗周舉行袚祭的時(shí)候,王姜派遣史官叔到太保那里參與祭祀,太保賞賜叔三項(xiàng)物品:郁鬯、白金和芻牛。這段銘文表明王姜間接參加由周康王主持的祭祀活動(dòng)時(shí),史官叔奉王姜之命參加祭祀。王姜能夠支配史官叔,表明王姜有支配男性史官的權(quán)力。

這些青銅器的銘文顯示,王姜可以隨軍出征、接見使臣、遣使諸侯、負(fù)責(zé)王室有關(guān)土地財(cái)產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)事務(wù)、主持或參與祭祀等王室重大禮儀活動(dòng),享有很大的權(quán)力。旟鼎等眾多青銅器上關(guān)于王姜的記載,讓人們能夠更好地了解西周時(shí)期的社會(huì)結(jié)構(gòu)。正因?yàn)橛辛送踅@位賢能的王后,康王才能成就歷史上著名的“成康之治”。

除了王姜,許多青銅器銘文也顯示出女性的政治地位。如:王妊銅簋的銘文記載了該簋為周王后妃所作之器;寓鼎的銘文則表明,成王王后王姒因?yàn)樵⑶皝慝I(xiàn)佩,而賞賜了寓……通過這些銘文可以發(fā)現(xiàn),西周前期王室婚姻中的婦女在社會(huì)中扮演著重要的角色,受到國(guó)家和社會(huì)的普遍重視。她們對(duì)維護(hù)西周前期社會(huì)穩(wěn)定有著重要作用,在社會(huì)各個(gè)層面都發(fā)揮著舉足輕重的作用。

保護(hù)熔鑄在金屬里的文明基因

趙茁軼

在陜西歷史博物館第一展廳,一件件西周時(shí)期的青銅鼎引人注目。透過玻璃展柜,鼎腹內(nèi)壁的銘文依稀可見。這些跨越幾千年的文字,無聲地訴說著一個(gè)個(gè)古老的故事。青銅器銘文,這些刻在金屬上的歷史密碼,為我們打開了一扇通向古代文明之門。

與甲骨文作為占卜檔案的碎片化記錄不同,青銅器銘文是古人主動(dòng)選擇的印記。商周貴族將重要事件鑄入青銅禮器,實(shí)質(zhì)是將典章制度、倫理規(guī)范熔鑄進(jìn)更多人的記憶。

當(dāng)代考古學(xué)家研究青銅器時(shí),不僅能分析出銅錫鉛的比例,還能分析出青銅器澆鑄過程中的動(dòng)態(tài)場(chǎng)景。科技與人文的對(duì)話,恰似古老文明基因的當(dāng)代轉(zhuǎn)錄。研究與保護(hù)青銅器銘文,我們不僅是在守護(hù)歷史,更是在傳承文明,為人類文明的多樣性貢獻(xiàn)力量。

然而,隨著歲月的侵蝕,許多青銅器銘文面臨被損壞的風(fēng)險(xiǎn)。為了保護(hù)這些珍貴的文化遺產(chǎn),陜西的文物保護(hù)工作者正在努力探索新的方法。寶雞青銅器博物院與西北大學(xué)合作,對(duì)青銅器進(jìn)行數(shù)字化保護(hù),通過先進(jìn)的技術(shù)手段,將文物以數(shù)字化形式保存、展示和研究。這種創(chuàng)新的保護(hù)方式不僅為文物研究提供了便利,也為公眾提供了更直觀的了解渠道。

在當(dāng)代語境下,青銅器銘文的學(xué)術(shù)研究與保護(hù)實(shí)踐具有雙重意義:一方面,銘文釋讀為我們讀懂古代社會(huì)運(yùn)行機(jī)制提供了關(guān)鍵證據(jù);另一方面,這些鐫刻在金屬上的文字,承載著先民對(duì)政治倫理、宗法制度的深刻認(rèn)知,是解碼華夏文明精神密碼的重要載體。

保護(hù)青銅器銘文,不僅是對(duì)歷史的尊重,更是對(duì)未來的負(fù)責(zé)。目前,文物工作者正在通過數(shù)字化保存、公眾教育等手段,讓這些珍貴的文化遺產(chǎn)得到更好的傳承,讓青銅器銘文所承載的文明之光,照亮我們前行的道路。(陜西日?qǐng)?bào))

編輯:劉慧

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:61120250002

陜公網(wǎng)安備 61030302000057號(hào) 陜ICP備06006751號(hào)

違法不良信息舉報(bào):0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 手機(jī)舉報(bào)app下載 網(wǎng)站自律管理承諾書 涉企舉報(bào)專區(qū)

陜西互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯(lián)系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com