“你看,這是周代的梳子,好漂亮呀。”6月27日,寶雞青銅器博物院內,兩位小姑娘正圍著青銅梳參觀感慨。

走進寶雞青銅器博物院、寶雞周原博物院,除過可以看到尊、鼎、彝等青銅重器外,還可以看到許多精美的小器物。其中,就有銅梳、銅發笄(jī)、骨笄、樹杈形發飾等多種裝飾頭發的美物,傳遞著周人獨特的審美情趣,以及禮至細微處的講究。

周人怎樣打理裝飾一頭青絲?如何使用這些發飾?發飾背后有哪些禮儀?如今,我們順著周代發飾文物,去感受周人日常生活中對美的追求、對禮的推崇。

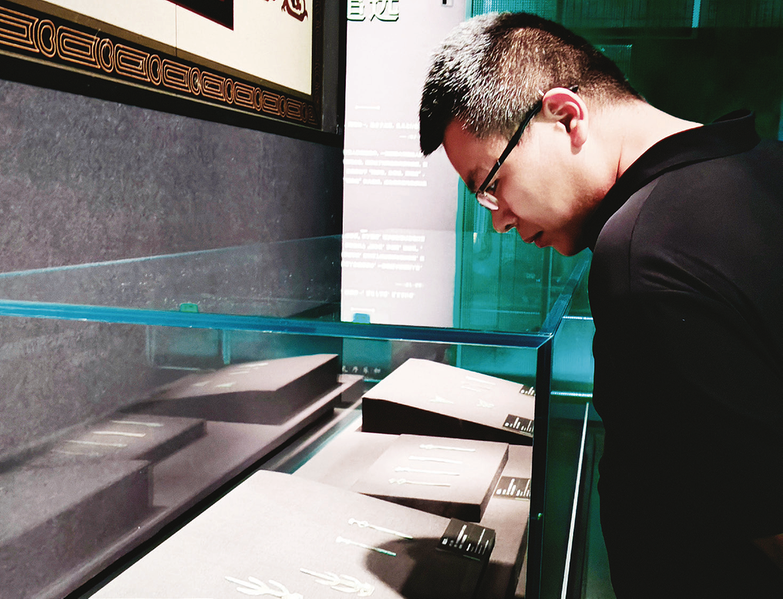

游客在寶雞青銅器博物院參觀西周發飾文物

(弓魚yu)國墓地的青銅梳子

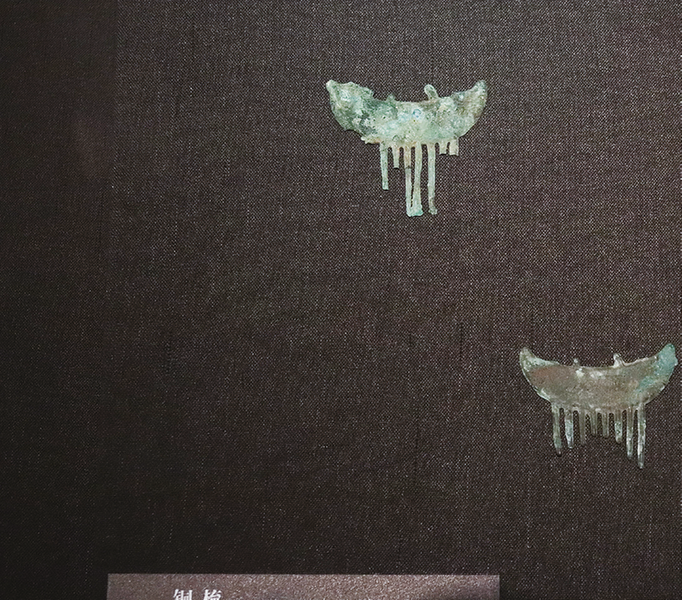

“我們眼前這兩件西周銅梳,是1980年從渭濱區竹園溝(弓魚yu)國墓地十四號墓出土的。梳背呈月牙形,梳齒參差不齊,造型雅致。”7月1日,隨著寶雞青銅器博物院講解員的介紹,兩件(弓魚yu)國墓地的青銅梳映入筆者眼簾。

這兩件梳子堪稱“袖珍青銅梳”,僅半掌般大小,一件殘高4.4厘米、寬5.4厘米,另一件殘高5.4厘米、寬5.7厘米。兩梳頂中部都有半圓環鈕,8枚梳齒,其中一梳的梳齒近半數殘缺。

(弓魚yu)國墓地的銅梳

這么小的梳子如何使用呢?寶雞青銅器博物院工作人員猜測,其用法可能是插在頭上,用于固定和裝飾頭發。古人曾流行插櫛,櫛為梳篦的統稱,插櫛便是將梳子插于發髻上,達到美觀和固定頭發的效果。在唐代名畫《搗練圖》《唐人宮樂圖》中,都可以看到頭上插梳子的女子。

細看這兩梳梳齒長短不一,梳子經過細致打磨,外緣可見范線痕跡。有人認為部分墓葬出土的梳子有意做成長短不一的梳齒,用于陪葬。也有人認為長短不一的梳齒可以從不同角度插入發髻,長梳齒可穿至髻底,短梳齒固定表層發絲,通過長度差對發髻進行穩固支撐,起到固定發型與梳理頭發的兩種功能。

目前,寶雞青銅器博物院館藏青銅梳皆出土于竹園溝(弓魚yu)國墓地。在竹園溝(弓魚yu)國墓地十三號墓中,曾出土兩件銅梳,其中一件較為完整。這件銅梳略大,通高9.6厘米、身寬4.2厘米,梳身頂端部分做成“凸”形,便于用手把握,上部有孔可穿系,銅梳下端為長方形,有9枚長長的梳齒,看起來頗為典雅秀氣。

寶雞青銅器博物院展廳內的西周銅梳

博物院工作人員談到,由于墓葬年代久遠,這些青銅梳出土時并未出現在墓主頭部(銅梳多與淺盤器等器物放置在一起),難以復原它們的具體用法。但我們通過青銅梳,可以感受到周人對打理頭發、裝飾頭發的重視。古人認為“身體發膚,受之父母”,人們愛護頭發就像愛護自己的皮膚一樣。《詩經》中多處寫到人們對濃密烏黑頭發的喜愛,比如《君子偕老》一詩中寫道:“鬒發如云,不屑髢也。”大意是黑發稠密像烏云,不屑于用假發來裝點。看來,能擁有一頭烏黑靚麗的頭發,不僅是今人的美麗追求,也是古人的“頭頂理想”。

周原遺址的數千骨笄

與青銅梳同樣引人注意的是笄,笄的材質不一而足,有銅、木、玉、骨等多種材質。在寶雞青銅器博物院內可以看到多根銅發笄,在寶雞周原博物院則能欣賞到許多骨笄,周原遺址出土的完殘骨笄數以千計,尤其是云塘制骨作坊有大量骨笄出土。

笄是什么?《說文解字》解釋:“笄,簪也。”如今,隨著新中式服裝和裝扮的流行,愛美女士喜歡用發簪綰發,而男士多為短發,不用此物。寶雞周原博物院工作人員權瑞雪說:“周人不論男女都要用到笄,用以固定頭發,笄屬于生活必需品。在一些女性墓葬中還發現了使用多根骨笄裝飾發型的情況。‘女為悅己者容’,當時的女性可能日常生活中會擁有多根發笄,用以精心裝扮。因此,笄需求量大,生產得多,出土的數量就多了。”

周原遺址僅制骨作坊就有20處,發現大量骨料,可見此處制骨業的發達。云塘制骨作坊位于周原遺址中部,出土骨制品精致、考究,骨笄便是其中的典型代表。商周時期正值骨笄興盛時期,工藝水平高、裝飾性強。

骨笄

這些骨笄是怎么做成的呢?權瑞雪說,牛骨骨壁較厚、骨干長,這些出土的骨笄多選用黃牛牛骨制成。當一根完整的動物骨骼被運進作坊后,工匠先鋸掉骨骼兩端的關節部位,而后,將中間的骨干部分逐次鋸成長條形的坯料。再用金屬銼將坯料銼成菱形或圓形的雛形,接著用磨石將坯料打磨成理想的成品骨笄。骨笄成型后,工匠還會對它進行裝飾,包括拋光、鉆孔、雕刻、鑲嵌等。工匠會給一些骨笄鑲嵌極小的綠松石片或金箔,給有的骨笄上雕刻精美的鳳鳥形,再鑲嵌上寶石。

權瑞雪感慨:“匠人們經過精細分工,完成選料、切鋸、削銼、打磨、雕刻、鑲嵌等步驟,打磨出一根根實用又精美的骨笄。幾千年后,我們看到的就是當時匠人們精益求精的手工藝品。”

寶雞周原博物院院藏文物中有一件最美麗的西周骨笄,它通長8.8厘米,笄帽雕刻成鳳鳥紋飾,鑲嵌多顆綠松石,看起來格外精致優雅。讓人不禁想到周代女子使用它的情景:優雅淑女一手握發,一手持笄,將及腰的長發綰成髻鬟(huán),加以固定,不至于松散墜落,便于生產生活,又顯現出淑女靜雅的氣質,傳遞著周人的審美情趣。

西周銅發笄

冠禮笄禮的禮儀美器

周人尚禮,這些發飾除過生活日用,也承擔了一定的禮儀功能。周人的成人禮——冠禮、笄禮,便與頭發息息相關,行完成人禮意味著一個人要拋棄年幼嬉戲的心態,喚醒成年意識,要承擔家庭義務和社會責任了。

周人多大行冠禮、笄禮呢?《禮記》明確記載:“二十曰弱冠。”“女子十有五年許嫁,笄而字。”可見,周代男子到20歲時可以束發加冠,行冠禮;女子在15歲時行笄禮、取表字,可以許嫁。

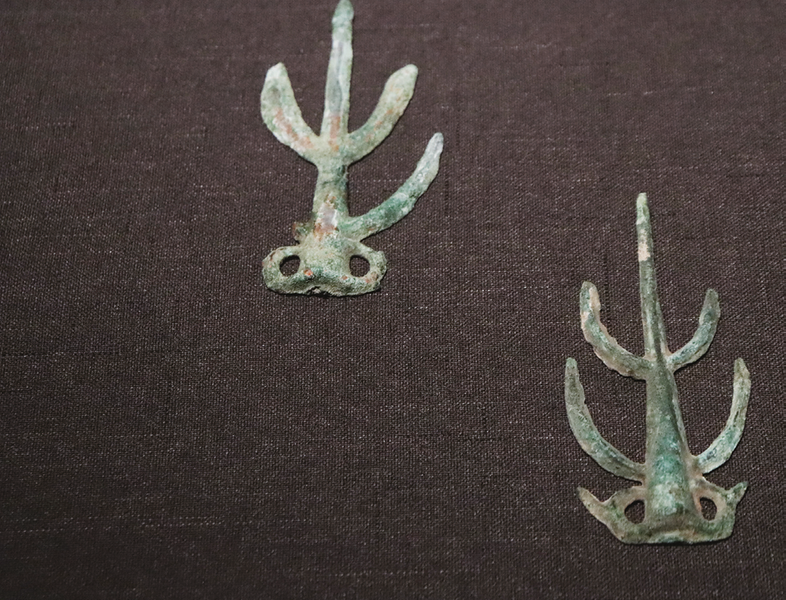

西周樹杈形發飾

周人怎樣行成人禮呢?《周文化叢書·周禮卷》介紹:女子15歲許嫁后行笄禮,禮儀由主婦主持,女賓給女子改變發型,插上束頭發的簪子,表示她已成年。如果她還沒許嫁,到20歲就加笄,但平常仍梳成雙角鬢,表示還沒許嫁。根據這段描述,可以想象女子行笄禮時,笄是必不可少的禮儀之器,一個莊重的插笄動作,意味著一位小姑娘要蛻變為成年女性了。

冠禮的步驟更為繁復,需要通過選擇吉日、通知親友賓朋、邀請正賓加冠、加皮弁(biàn)加爵弁等諸多流程。行禮過程中會用到頭飾,如緇布冠等。行禮者需端莊儀容、表情嚴肅。通過這種莊重儀式提醒男子,是時候告別青澀氣了,要從家庭中不用擔責的孩子,轉變為一個合格的成年人了。

如今,為傳承周代冠禮、笄禮中的優秀文化,我市多所學校青年開展成人禮活動。將松散的頭發綰起來、束起來,這種從頭發開始的禮儀,強調一個人從稚子到成人的身份變化,這種變化不僅是外形裝扮上的,更是心理上的。

一根發笄傳承的不只是愛美之心,更是對自我成長的要求和期盼;一個束發冠束起的不只是頭發,也是自我的外在言行和內在品德。

而這,正是禮對人的引導與教化。

(張瓊 寧芝帆)

編輯:李雪彤

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com