1936年深冬,一聲火車的汽笛聲劃破了渭河平原的沉寂,宣告隴海鐵路這條鋼鐵動脈延伸至陜西寶雞。這汽笛聲,不僅喚醒了這座古城,更徹底改寫了城市的發展軌跡。昔日“秦蜀襟喉”的關中要塞,被近現代工業文明注入澎湃動力,從此開啟了一段從“過路小站”躍升為西北交通樞紐與戰時經濟重鎮的壯闊征程。

從過路小站到交通樞紐

交通是一個城市經濟發展的大動脈。“在隴海鐵路未通達前,寶雞只是一座普通縣城,城內僅有資本微薄的商號百余家。可到了20世紀30年代,中國鐵路還屈指可數時,寶雞就擁有了鐵路。”說到有關寶雞鐵路建設的歷史,年過古稀的寶雞市歷史文化研究者于世宏翻開自己記錄、積累下的資料感慨道。他告訴記者,據《陜西省志·鐵路志》記載,1931年,隴海鐵路通車潼關,1936年,隴海鐵路延伸至寶雞。從潼關至寶雞,全長308公里,鐵路是在汴洛鐵路的基礎上,分向東西修筑而成,至全民族抗戰爆發前,寶雞至連云港間的鐵路已開通運營,其溝通東西的作用已初步顯現。

寶雞機車檢修廠辦公樓前的電力機車。

在于世宏老人的講述中,那段歷史仿佛浮現在記者眼前。全民族抗戰期間,隴海鐵路西展工程繼續進行。隴海鐵路是陜西省首條鐵路,是當時通往中國西北唯一的一條鐵路。由此,寶雞也有了第一座火車站,它坐落于寶雞中山路與龍泉巷十字南側,是一座穿堂式立體型建筑票房,建筑面積230多平方米。全民族抗戰爆發后,這里也成為中國軍隊開赴前線的出發點之一,而寶雞作為當時隴海鐵路西端終點,戰略地位愈發重要。

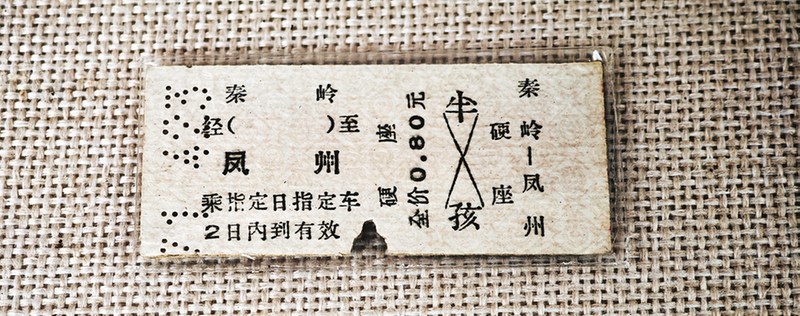

1971年秦嶺至鳳州的火車票。

1937年全民族抗戰爆發,鄭州以東隴海線旋即被日寇切斷,寶雞樞紐地位驟然升級。同年緊急擴建的陵原機場晝夜不息轉運軍械,跑道旁堆積著待運的蘇聯援華戰機零件;1940年緊急修建的寶平公路雖黃土墊道、晴通雨阻,仍頑強連通西蘭公路,使寧夏皮毛、隴東軍糧得以輾轉輸入西南。火車站徹夜燈火通明,寶平公路上有深陷泥濘卻堅持前行的卡車隊,天空掠過陵原機場的運輸機群,這共同奏響了不屈的抗戰交響曲。

寶雞火車站站前廣場二十世紀90年代的火車頭。

從六七千人小縣到人口大市

鐵路建設不只是鋼軌的延伸,更是搭建了人口流動的通道。隴海鐵路通車后,由于速度快且運費便宜,其漸漸取代了公路,成為大宗物資物品的主要運輸方式。隴海鐵路提升了寶雞與鐵路沿線城鎮之間的客流量,也使得處于鐵路沿線的西安、咸陽等城市客流量大增,城市的人口猛增。

寶雞市青少年了解寶雞鐵路文化。

于世宏說,據資料記載,隴海鐵路通車前,寶雞只有六七千人口,且多為農戶。隴海鐵路通車后,寶雞對開客貨列車平均每天在兩次以上,日吐納旅客達2300人。寶雞因為工商業蒸蒸日上,加之是西北的交通要地,所以旅館幾乎每天都是客滿的。隨著人流的集聚輸轉,寶雞城市人口構成開始發生變化。

陜西省社科院寶雞分院特約研究員王恭告訴記者,抗戰時期,工廠內遷、流亡人口和隨工廠內遷的產業工人及手工業工人集聚,使得寶雞外來人口迅速增多,數量猛增至約11萬人。寶雞的城市規模也在不斷擴大,經過一再擴建,在隴海鐵路沿線新建成經一路、經二路和漢中路等街道,中山東路一帶也發展成為新興商貿中心。據《隴海沿線經濟調查》記載:“自隴海鐵路通達后,商賈云集,市面整改舊觀,尤以東關一帶進展最快,乃至抗戰開始,后方生產事業蓬勃發展,該縣城郊各處,工廠之設立,與時俱增。”這里說的該縣就是寶雞縣,當時位于中山路上的工交大院就是寶雞縣政府所在地,而東關指的就是斗雞、十里鋪一帶。

“全民族抗戰爆發后,隴海鐵路也成為當時面臨戰事和饑荒等諸多災難的河南人的救命線,接納了大批肩挑家當的逃荒逃難人安身的寶雞城區,人口激增十幾倍。”于世宏說,據資料記載,戰時定居寶雞的有26省籍同胞,其中尤以豫籍人口為多,河南人也成為寶雞發展的重要力量,龐多的河南人涌入寶雞扎根,多種方言相互融合。當時位于漢中路北端的河聲劇院,便是由著名豫劇表演家常香玉在抗戰時期創辦,依稀呼應著寶雞崛起的青春時光。

寶雞以開放包容的姿態,既會聚了眾多人口,也迅速向“大城市”邁進。

從物資集散地到工業重鎮

交通匯聚人流,人流催生商機。

抗戰時期,與人口一起涌入的是來自抗戰前方的大批實業及生產物資。王恭一邊翻閱歷史資料,一邊向記者介紹:榮氏家族申新紗廠牽頭,由上海和漢口還遷來雍興公司和西北機器廠等14家工廠,形成了寶雞最初的現代工業。當時在寶雞新辦和新增的工廠達1000多家,以寶雞為大本營的西北工合,組建了2000多個工業生產合作社。工合與寶雞內遷工廠及寶雞本地新建工廠,共同組成了寶雞工業生產的生力軍,構成了抗戰大后方強大的生產力,大批抗戰物資源源不斷地輸送到前方。

寶雞機車檢修廠俯瞰圖。

可以說,隴海鐵路的通車,給寶雞工商業帶來了巨大的發展契機,寶雞城市經濟日趨繁榮。上世紀40年代,寶雞縣商會理事長強壽天曾著有《抗戰勝利前后寶雞工商業的變化》一書。書中提到,隴海鐵路通車寶雞后,寶雞才逐漸繁榮起來,兼之抗戰軍興,申新、大新等企業陸續遷寶,并成立遷陜工廠聯合會。到抗戰后期,手工業織布廠有100多家,有字號的大商店有3000多家。

截至1941年,遷至寶雞的有湖北官布局、善昌新染廠、漢口申新紡織四廠、福新面粉五廠、民康藥棉廠等15家工廠。經過三年不懈努力,一個初具規模的“秦寶工業區”在寶雞以東的十里鋪形成,由此奠定了寶雞西北工業重鎮的地位。隨之,規模更大的企業集團也聞風而來。1940年,中國銀行成立雍興實業公司,于寶雞蔡家坡興建紗廠,進而建立產業聚落。雍興利用川陜公路車運布匹入川,擁有187輛卡車,并自建汽車修配廠和2個燃料酒精廠。

1981年9月鐵道部踏勘寶成鐵路寶鳳段。

于世宏說,據1945年公布的工商業發展資料記載,當年十里鋪地區的遷寶工廠,生產棉紗14000件、布60萬匹、面粉50萬袋、紙5300令、鑄鐵170噸,其中部分物資運往前線支援抗戰。在于世宏所著的文章里,有位名叫劉保榮的老人回憶說:“當時十里鋪、玉澗堡、羅家堎、益門鎮等地,到處可聞機織聲。”而申新發電廠的建立,不僅解決了十里鋪地區的生產用電,還為城區提供了能源。寶雞的用電照明歷史,也從此開始。

寶雞,這座火車拉來的城市,在抗戰時期因隴海鐵路而崛起為西北工業重鎮,將鐵路基因深度融入城市血脈。如今,當西部陸海新通道的建設藍圖徐徐鋪展,寶雞的樞紐脈搏再次強勁跳動。

寶雞機車檢修廠工作人員講解廠史館鐵路發展老照片。

新時代的寶雞,正以“中國鈦谷”“裝備制造業名城”的新姿態,疾馳前行。從蒸汽機車的轟鳴到中歐班列的長嘯,寶雞的工商業傳奇始終與鐵軌共振,在歷史與未來的交匯點上,以更加主動的姿態,成為拉動區域發展的新引擎。(來源:“學習強國”寶雞學習平臺)

編輯:陳云哲

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com