“這就是古代人用的熨斗,你看這紋路多細致,擱現在也得算‘精致小家電’吧?”7月8日,寶雞青銅器博物院內館藏的幾件銅熨斗引發不少游客的連連贊嘆。其實,無論古代還是現代,“讓衣服平整”這件事,從來都是生活里的小講究。現代人家用的電熨斗按下開關就發熱,可在古代人們靠著銅熨斗里的炭火,一樣把綾羅綢緞熨得平整不起皺。

從漢代的銅熨斗,再到清代的夔龍紋銅熨斗,這些珍藏在寶雞青銅器博物院里的銅熨斗,不光是冰冷的老物件。它們身上的每一道紋路、每一處設計,都藏著古人過日子的心思——怎么讓熨衣服更順手?怎么讓工具既好用又好看?請跟著筆者去寶雞青銅器博物院一探古代青銅斗的精妙。

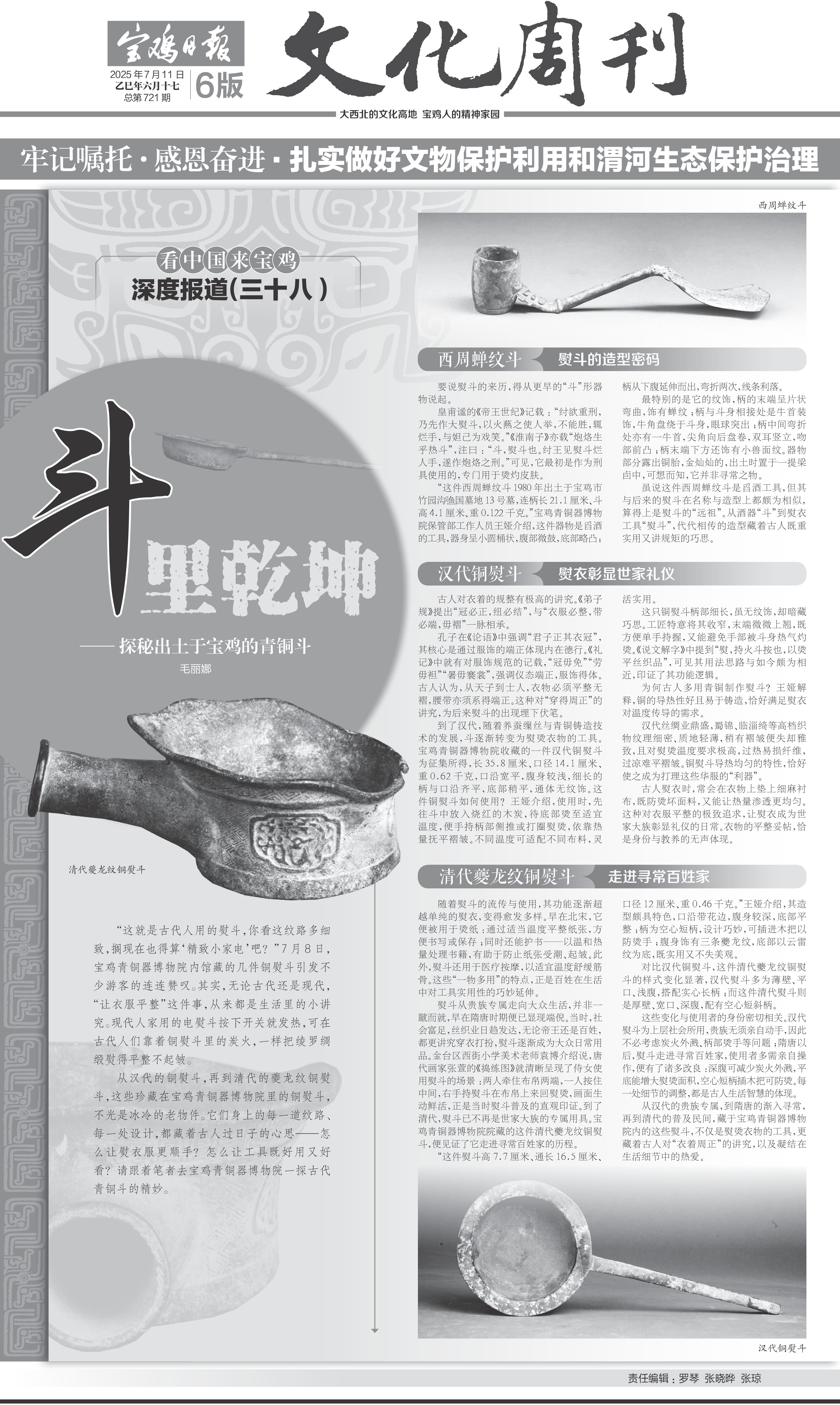

西周蟬紋斗 熨斗的造型密碼

要說熨斗的來歷,得從更早的“斗”形器物說起。

皇甫謐的《帝王世紀》記載:“紂欲重刑,乃先作大熨斗,以火爇之使人舉,不能勝,輒爛手,與妲己為戲笑。”《淮南子》亦載“炮烙生乎熱斗”,注曰:“斗,熨斗也。紂王見熨斗爛人手,遂作炮烙之刑。”可見,它最初是作為刑具使用的,專門用于燙灼皮膚。

“這件西周蟬紋斗1980年出土于寶雞市竹園溝(弓魚yu)國墓地13號墓,連柄長21.1厘米、斗高4.1厘米、重0.122千克。”寶雞青銅器博物院保管部工作人員王婭介紹,這件器物是舀酒的工具,器身呈小圓桶狀,腹部微鼓,底部略凸;柄從下腹延伸而出,彎折兩次,線條利落。

西周蟬紋斗

最特別的是它的紋飾,柄的末端呈片狀彎曲,飾有蟬紋;柄與斗身相接處是牛首裝飾,牛角盤繞于斗身,眼球突出;柄中間彎折處亦有一牛首,尖角向后盤卷,雙耳豎立,吻部前凸;柄末端下方還飾有小獸面紋。器物部分露出銅胎,金燦燦的,出土時置于一提梁卣中,可想而知,它并非尋常之物。

雖說這件西周蟬紋斗是舀酒工具,但其與后來的熨斗在名稱與造型上都頗為相似,算得上是熨斗的“遠祖”。從酒器“斗”到熨衣工具“熨斗”,代代相傳的造型藏著古人既重實用又講規矩的巧思。

漢代銅熨斗 熨衣彰顯世家禮儀

古人對衣著的規整有極高的講究。《弟子規》提出“冠必正,紐必結”,與“衣服必整,帶必端,毋褶”一脈相承。

孔子在《論語》中強調“君子正其衣冠”,其核心是通過服飾的端正體現內在德行。《禮記》中就有對服飾規范的記載,“冠毋免”“勞毋袒”“暑毋褰裳”,強調儀態端正,服飾得體。古人認為,從天子到士人,衣物必須平整無褶,腰帶亦須系得端正。這種對“穿得周正”的講究,為后來熨斗的出現埋下伏筆。

到了漢代,隨著養蠶繅絲與青銅鑄造技術的發展,斗逐漸轉變為熨燙衣物的工具。寶雞青銅器博物院收藏的一件漢代銅熨斗為征集所得,長35.8厘米、口徑14.1厘米、重0.62千克,口沿寬平,腹身較淺,細長的柄與口沿齊平,底部稍平,通體無紋飾。這件銅熨斗如何使用?王婭介紹,使用時,先往斗中放入燒紅的木炭,待底部燙至適宜溫度,便手持柄部側推或打圈熨燙,依靠熱量撫平褶皺。不同溫度可適配不同布料,靈活實用。

漢代銅熨斗

這只銅熨斗柄部細長,雖無紋飾,卻暗藏巧思。工匠特意將其收窄,末端微微上翹,既方便單手持握,又能避免手部被斗身熱氣灼燙。《說文解字》中提到“熨,持火斗按也,以燙平絲織品”,可見其用法思路與如今頗為相近,印證了其功能邏輯。

為何古人多用青銅制作熨斗?王婭解釋,銅的導熱性好且易于鑄造,恰好滿足熨衣對溫度傳導的需求。

漢代絲綢業鼎盛,蜀錦、臨淄綺等高檔織物紋理細密、質地輕薄,稍有褶皺便失卻雅致,且對熨燙溫度要求極高,過熱易損纖維,過涼難平褶皺。銅熨斗導熱均勻的特性,恰好使之成為打理這些華服的“利器”。

古人熨衣時,常會在衣物上墊上細麻襯布,既防燙壞面料,又能讓熱量滲透更均勻。這種對衣服平整的極致追求,讓熨衣成為世家大族彰顯禮儀的日常。衣物的平整妥帖,恰是身份與教養的無聲體現。

清代夔龍紋銅熨斗 走進尋常百姓家

隨著熨斗的流傳與使用,其功能逐漸超越單純的熨衣,變得愈發多樣。早在北宋,它便被用于燙紙:通過適當溫度平整紙張,方便書寫或保存;同時還能護書——以溫和熱量處理書籍,有助于防止紙張受潮、起皺。此外,熨斗還用于醫療按摩,以適宜溫度舒緩筋骨。這些“一物多用”的特點,正是百姓在生活中對工具實用性的巧妙延伸。

熨斗從貴族專屬走向大眾生活,并非一蹴而就,早在隋唐時期便已顯現端倪。當時,社會富足,絲織業日趨發達,無論帝王還是百姓,都更講究穿衣打扮,熨斗逐漸成為大眾日常用品。金臺區西街小學美術老師袁博介紹說,唐代畫家張萱的《搗練圖》就清晰呈現了侍女使用熨斗的場景:兩人牽住布帛兩端,一人按住中間,右手持熨斗在布帛上來回熨燙,畫面生動鮮活,正是當時熨斗普及的直觀印證。到了清代,熨斗已不再是世家大族的專屬用具。寶雞青銅器博物院院藏的這件清代夔龍紋銅熨斗,便見證了它走進尋常百姓家的歷程。

清代夔龍紋銅熨斗

“這件熨斗高7.7厘米、通長16.5厘米、口徑12厘米、重0.46千克。”王婭介紹,其造型頗具特色,口沿帶花邊,腹身較深,底部平整;柄為空心短柄,設計巧妙,可插進木把以防燙手;腹身飾有三條夔龍紋,底部以云雷紋為底,既實用又不失美觀。

對比漢代銅熨斗,這件清代夔龍紋銅熨斗的樣式變化顯著,漢代熨斗多為薄壁、平口、淺腹,搭配實心長柄;而這件清代熨斗則是厚壁、寬口、深腹,配有空心短斜柄。

這些變化與使用者的身份密切相關。漢代熨斗為上層社會所用,貴族無須親自動手,因此不必考慮炭火外濺、柄部燙手等問題;隋唐以后,熨斗走進尋常百姓家,使用者多需親自操作,便有了諸多改良:深腹可減少炭火外濺,平底能增大熨燙面積,空心短柄插木把可防燙。每一處細節的調整,都是古人生活智慧的體現。

從漢代的貴族專屬,到隋唐的漸入尋常,再到清代的普及民間,藏于寶雞青銅器博物院內的這些熨斗,不僅是熨燙衣物的工具,更藏著古人對“衣著周正”的講究,以及凝結在生活細節中的熱愛。(寶雞融媒 毛麗娜)

編輯:李雪彤

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com