在西周時期的祭祀與宴饗場景中,一件方口方足、蓋器對稱的器物——青銅簠(fǔ),總能吸引眾人目光。它不僅是精美的青銅禮器,更是兼具實用與象征意義的特殊食器。近日,記者走進寶雞青銅器博物院和寶雞周原博物院,近距離聆聽這種承載著古人飲食智慧青銅器物訴說的文明故事。

精美的伯公父簠

銘文鑄史

伯公父簠中的西周禮樂密碼

“說到簠,它的外形在西周青銅器中頗為罕見,你看,它的器與蓋的造型基本相同,分開后就是兩個幾乎同樣的器皿,既具實用性,又蘊含象征意義。”寶雞青銅器博物院工作人員鄭苗指著展柜里的西周晚期伯公父簠向記者詳細介紹道,1977年8月,扶風縣黃堆公社云塘生產隊的社員在村子南邊的何家溝崖邊鏟土時,驚奇地發現了一處青銅器窖藏,伯公父簠隨之出土。這件器物通高19.8厘米、腹深6.4厘米,重5.75千克。

簠與簋的功用基本相同,是祭祖和宴饗時盛放黍、稷、稻、粱等食物的器具。《周禮·舍人》中有“凡祭祀共簠簋”的記載。東漢經學大師鄭玄注:“方曰簠,圓曰簋,盛黍、稷、稻、粱器。”出土和傳世的西周簠上也有自銘“用盛稻粱”的實例。簠出現于西周早期,盛行于西周晚期至春秋早期,戰國晚期以后消失。

這件伯公父簠呈長方形,器身與上蓋均有方圈足,四周中間有缺口。腹斜收,兩側各有一雙環鈕,蓋與器扣合處每邊正中有一個牛首形卡扣。蓋既有保溫、防塵的作用,還可以作為盛放食物的器皿,一物兩用,而且器蓋兩側都有環鈕,提放時十分方便。

游客用手機拍攝青銅簠的紋飾

仔細觀察可以發現,這件青銅器的蓋頂與器底飾以大竊曲紋,蓋沿與底沿飾有一周重環紋,腹部飾有一圈波帶紋,圈足則飾有垂鱗紋。“這件器物的花紋簡潔明快、做工精巧,是一件不可多得的藝術精品。在器底與蓋內,各有銘文61字,內容相同。”鄭苗說,銘文大意為:伯太師的兒子伯公父制作禮器簠,選擇用銅,還有錫等。這種銅的材質非常好,顏色又玄又黃。此簠是盛裝粳稻、糯稻和高粱的,用以宴請君王、諸侯、卿大夫和同僚,用以宴請家族中的父輩和各位兄長,用以祈求長壽多福永無止境,希望子子孫孫永遠寶愛之,并用它祭享。這也是迄今發現的銘文最長的一件青銅簠。根據其銘文記載,伯公父為伯大師小子。小子是西周官職,大師小子不僅是王官,而且是王的近臣,可能輔佐大師甚至代替他執行王室任務。由此,足見該器物貴重程度非同一般。

莊嚴大氣的龍紋簠

鈴音千年

龍紋簠見證的青銅藝術巔峰

記者采訪了解到,2013年石鼓山西周墓地四號墓出土的龍紋簠現展于陜西省考古研究院。石鼓山西周墓地中,以三號墓和四號墓的收獲最為豐富。經過初步研究,現已基本確定這是一處生活在關中西部地區姜姓族群貴族的墓地。隨葬的青銅器種類繁多,鑄工精湛。一些形制新穎、造型奇特、紋飾精美的器物極為罕見,部分為首次考古發現,如球形體的鳳鳥紋簋、龍紋簠等,彌足珍貴。

這件龍紋簠的蓋、器大小相同,紋飾一致。蓋作母口、器作子口,可相互扣合。蓋、器皆作弧角長方形、斜壁斗狀,兩長邊近底中部各有一長方形鏤孔,器身長邊一側掛有銅鈴,鈴有舌,短邊兩側有半環狀附耳。蓋、器皆有長方形圈足,弧形外侈、起階狀臺。蓋、器腹部裝飾有一周直棱紋,上下各面中線兩側裝飾立刀紋,左右分飾兩組相對張口卷尾夔龍紋。這件簠是目前考古發掘出土時代最早的銅簠,體形碩大、器形周正、紋飾秀美,極有氣勢。與其同出土的還有一個形制、紋飾相近的小簠。

鄭苗介紹,龍紋簠最鮮明的特征是器腹上懸掛的懸銅鈴,在搬動銅簠時會發出清脆悅耳的響聲,這是其鮮明突出的特征。器上懸鈴并非罕見,目前已發現的器類有簋、豆、觚、卣、方彝、罍與盉,但多在隱蔽之處懸掛,而這件龍紋簠則將懸鈴掛于明顯的器腹之上。寶雞地區為西周早期懸鈴銅器出土較集中的區域之一,說明龍紋簠具有地方青銅文化的風格與特色。考古專家表示,該簠與故宮博物院所藏西周早期龍紋簠形制、大小相近,莊重典雅,有極強的肅穆感。龍紋簠的出土對于商周之際青銅器研究以及探討簠形器的起源等方面具有很強的學術意義。

外形如豆的微伯(疒興xing)簠

多元命名

微伯(疒興xing)簠折射的禮器之變

事實上,不是所有的簠都具有器蓋同形的特點。藏于寶雞周原博物院的微伯(疒興xing)簠,是1976年出土于扶風縣莊白一號窖藏的西周中期器物,它高14.5厘米、盤徑17.8厘米。器物整體看起來如食器豆的外形,但柄極粗,直口方唇,沿微外折,圈足束腰,中有一道箍棱,下部外侈,以達到與盤平衡的效果。盤外壁飾有一周重環紋,圈足飾有透雕的夔龍紋和環帶紋。寶雞周原博物院工作人員權瑞雪告訴記者,這種高柄盤形器是一種盛食器,多數沒有銘文,過去都把它們歸入豆類,稱作鏤空柄豆。有學者認為它是典籍中所載的“籩(biān)”,用來放置干果和干肉,看起來格外精美。

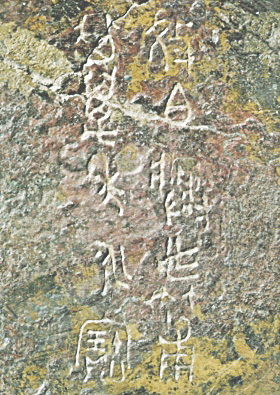

微伯(疒興xing)簠銘文

“這件器物的內底鑄銘文10字:微伯(疒興xing)作簠其萬年永寶。也就是說,這件器物自名為‘簠’。”權瑞雪分析說,一直以來,古人將出土的長方形、斗狀、有蓋、器與蓋形狀相同可以扣合的青銅器命名為“簠”。但是隨著考古學的發展,人們發現宋代金石學家的定名存在混淆,考古出土自名為簠的往往是現在被稱為“鋪”或者“豆”的器物,而“簠”多自銘為“瑚”,這也是為什么有些學者建議將伯公父簠命名為伯公父瑚的原因。

游客正在認真欣賞青銅器

從伯公父簠的銘文智慧到龍紋簠的懸鈴巧思,再到微伯疒興簠的形制突破,青銅簠的方寸之間,凝結著周人對自然的敬畏、對秩序的追求和對傳統的革新。從祭祀祖廟的莊重器皿到宴饗賓客的實用器具,青銅簠不僅是“重食”理念的物化象征,更是周代禮樂文明的縮影。如今,當我們凝視這些沉睡數千年的青銅器,看到的不僅是金屬的紋路,更是先祖通過飲食構建的一個精神世界。歲月長河中,簠中稻粱早已化為塵土,但其中蘊含“以禮為食”的智慧卻跨越時空,滋養著當代人對文明與秩序的思考。(寶雞融媒 羅琴)

編輯:李雪彤

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com