當(dāng)西周的青銅工匠將最后一范銅液注入陶模,他們或許未曾想到,這些帶有流、鋬、足的酒器和禮器,會(huì)在三千年后成為解碼中國(guó)早期文明的鑰匙。

在“青銅器之鄉(xiāng)”寶雞這片土地上,從董家村窖藏的衛(wèi)盉到楊家村窖藏的逨盉,從茹家莊墓地的(弓魚yu)伯鎣(盉造型自名器)到竹園溝的饕餮紋分襠盉,一件件青銅盉如同一部部立體史書,記載著禮制興衰、土地流轉(zhuǎn)與工藝革新。它們是酒器、是水器、是禮器,更是中華文明光輝進(jìn)程的參與者。

跟隨盉的酒水光影,讓我們一起走進(jìn)那段青銅鑄就的禮制春秋。

溯源:盉的前世今生

盉,作為中國(guó)古代青銅器中的一種重要器型,盛行于商代晚期至西周。古文獻(xiàn)說(shuō),盉為酒器,用以調(diào)味。古人用酒是按一定比例兌水的,古籍中所謂“玄酒”就是指兌酒之水。在古代,人們飲酒時(shí)講究酒的濃度和口感,盉就是用來(lái)調(diào)和酒與水比例的器物,能使酒的味道更加醇厚。同時(shí),盉也是祭祀儀式中不可或缺的重要禮器,承載著人們對(duì)祖先的敬仰和對(duì)神靈的敬畏之情。

也有學(xué)者認(rèn)為,從出土情況看,盉是盛水的。它若與酒器組合,則用水以調(diào)和酒的濃淡;與青銅盤組合,則起盥沐作用。

從形制上看,盉的造型豐富多樣,基本形狀一般為深腹、有蓋、前有流、后有鋬,下有三足或四足。早期的盉,造型較為簡(jiǎn)單質(zhì)樸,如龍山文化時(shí)期的陶盉,反映了當(dāng)時(shí)人們的審美觀念和制作工藝水平。

到了商代后期,青銅盉的造型開始豐富多樣起來(lái),紋飾也變得繁縟復(fù)雜。西周時(shí)期,盉的發(fā)展達(dá)到了鼎盛,在繼承商代造型的基礎(chǔ)上更加豐富。此時(shí)的青銅盉,結(jié)構(gòu)越發(fā)巧妙合理,紋飾也更加精美,成為青銅藝術(shù)中的精品。這一時(shí)期的盉,不僅在實(shí)用性上有所提升,更在藝術(shù)價(jià)值上達(dá)到了新的高度,成為禮儀的象征。

瑰寶:衛(wèi)盉與逨盉的傳奇

寶雞青銅器博物院工作人員告訴記者,寶雞出土的青銅盉數(shù)量雖不能與鼎、簋等器物比,但質(zhì)量屬上乘。衛(wèi)盉和逨盉無(wú)疑是最為耀眼的兩顆明星,它們各自承載著獨(dú)特的歷史文化價(jià)值,成為研究西周時(shí)期政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的重要實(shí)物資料。

西周時(shí)期的周原是貴族云集的地方,除了有單氏、微氏家族這樣的世家大族,也不乏以商業(yè)頭腦躋身貴族的“裘衛(wèi)”家族。

1975年2月,在岐山南麓古周原遺址范圍內(nèi)的董家村,一處周代青銅器窖藏重見天日,衛(wèi)盉便是其中的重要成員之一,它屬于“裘衛(wèi)四器”之一。衛(wèi)盉通高29厘米,口徑20.2厘米,現(xiàn)收藏于岐山縣博物館。衛(wèi)盉呈乳狀,器腹連接三足式樣,是西周時(shí)期酒器的代表作品,它的蓋沿及器的頸部均裝飾著垂冠回首分尾的夔龍紋,流管裝飾三角雷紋。這些紋飾線條流暢、工藝精湛,彰顯了西周時(shí)期高超的青銅鑄造技藝。

衛(wèi)盉(寶雞青銅器博物院供圖)

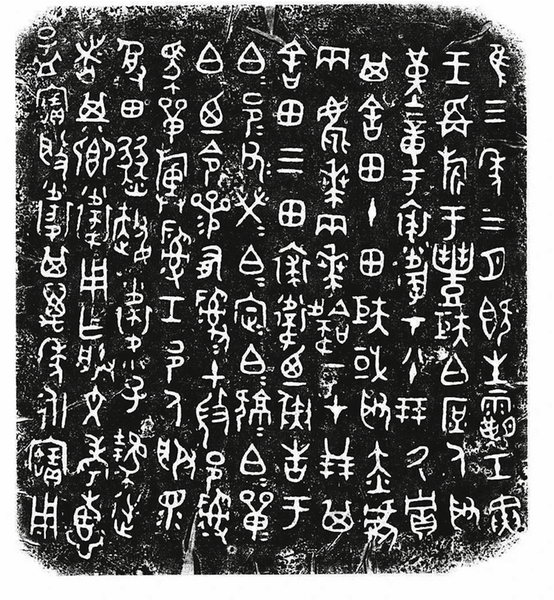

衛(wèi)盉的價(jià)值,不僅僅體現(xiàn)在其精美的造型上,更在于其蓋內(nèi)長(zhǎng)達(dá)132字的銘文。這些銘文猶如一部無(wú)聲的史書,詳細(xì)記錄了周共王三年,王在豐邑舉行建旗典禮,接見諸侯和臣下。貴族矩伯為了參加這一典禮,便向裘衛(wèi)要來(lái)瑾璋一件,價(jià)值80朋。雙方商定以十塊田地償付;此外,還取了一件赤色的虎皮、兩件鹿皮披肩、一件雜色的橢圓圍裙,價(jià)值20朋,以三塊田地償還等事件。裘衛(wèi)為了以此事告慰已經(jīng)逝世的父親,便制作了這件器物,以祈求能保萬(wàn)年永遠(yuǎn)享用。

銘文中還提到了“貝”作為商品交換的媒介,這在西周銅器銘文中較為罕見,為研究西周時(shí)期的土地制度、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易以及社會(huì)結(jié)構(gòu)提供了極為珍貴的第一手資料,讓我們得以穿越時(shí)空,一窺西周時(shí)期的社會(huì)風(fēng)貌。

衛(wèi)盉銘文拓片

2003年,眉縣楊家村的5位農(nóng)民在取土?xí)r,意外開啟了又一扇通往歷史深處的大門——一處西周青銅器窖藏被發(fā)現(xiàn),逨盉就出土于此。現(xiàn)藏于寶雞青銅器博物院的逨盉是國(guó)家一級(jí)文物,它通高48厘米、長(zhǎng)52厘米、流長(zhǎng)12厘米、重12千克。

逨盉器身為鼓形,長(zhǎng)方形器口,口上有鳳鳥形蓋,器身與蓋以虎形鏈及雙環(huán)相連,管狀流和盉鋬都為龍形,四足為龍吞獸形,腹部?jī)蓚?cè)由三圈紋飾構(gòu)成,由外而內(nèi)分別為夔龍紋、重環(huán)麟紋和蟠龍紋。器蓋內(nèi)鑄銘文3行20字:“逨作朕皇高且單公圣考尊盉,其萬(wàn)年子孫永寶用。”

逨盉上的鳳鳥形象 祝嘉攝

逨盉作為祭祀的重器,其獨(dú)特的造型,將柔美仁善的鳳、剛強(qiáng)雄健的龍、威風(fēng)凜凜的老虎連接在一起,為莊嚴(yán)肅穆的禮器增添了幾分生動(dòng)活潑的氣息,更加呈現(xiàn)出一幅龍騰虎躍鳳呈祥的吉祥畫面,寓意福壽祥瑞和太平興盛。

傳承:文化的延續(xù)與共鳴

1974年,出土于寶雞茹家莊的西周(弓魚yu)伯鎣(yíng),是一件珍貴的“自名”青銅器,現(xiàn)收藏于寶雞青銅器博物院。器物內(nèi)壁鑄有“ 白乍般鎣”銘文,明確自稱為“鎣”。所謂“自名”器,就是器物自身鑄有身份標(biāo)識(shí),這為研究古代器物命名規(guī)則提供了直接證據(jù)。學(xué)界通常認(rèn)為,鎣是盉的一種,是盉的別名或異稱。西周中期以后,盉的用途從盛酒轉(zhuǎn)向注水,成為沃盥禮中“上澆下承”的器物,體現(xiàn)“潔凈以示恭敬”的禮儀。

相較于(弓魚yu)伯鎣的溫雅與禮儀含義,1976年竹園溝墓地出土的西周早期饕餮紋分襠盉,則保留著更原始的實(shí)用功能。這件盉通高26.4厘米、口徑12.8厘米,體厚重,通身覆蓋藍(lán)色翠銹,腹底有煙炱。饕餮紋分襠盉的蓋面和頸部飾一周列旗饕餮紋,形體修長(zhǎng),三足高聳,有一種挺拔秀麗之美,是典型的西周早期銅盉造型。它延續(xù)了新石器時(shí)代以來(lái)“空足加熱”的設(shè)計(jì)傳統(tǒng),主要用于與尊、爵等酒器組合來(lái)溫酒。

在寶雞周原博物院,還館藏著西周鳥紋盉。它于1978年出土于扶風(fēng)縣齊家村墓地,通高19.4厘米、口徑2.5厘米。它高隆的蓋上有半環(huán)形鈕,侈口、束頸、深腹,有四柱足、獸首鋬、管狀流,蓋沿和頸部飾一周分尾鳥紋。

西周鳥紋盉(寶雞周原博物院供圖)

寶雞青銅器博物院原院長(zhǎng)陳亮解釋說(shuō),“盉”之功用,一向有所爭(zhēng)議,從其形制的變化可知,它的用法也是隨時(shí)間而改變的。商代的盉多款足(中空的足),這是石器時(shí)代以來(lái)人們?yōu)槌浞掷脽崃考訜岫O(shè)計(jì)的一種形制。西周早期的盉仍承襲了商制,伯墓出土的盉即在此列。西周中期開始,盉的樣式逐漸變化,由款足變?yōu)橹恪⒈庾恪⑷ψ悖误w上也向著扁矮發(fā)展,失去了溫酒器的功能,變成了盥洗用具中的注水器。

如今,寶雞青銅器中的盉,已不僅僅是歷史的遺物,更是文化的使者。它們?cè)诓┪镳^的展柜中靜靜陳列,吸引著無(wú)數(shù)人前來(lái)探尋、欣賞。它們跨越了時(shí)空的界限,將西周時(shí)期的禮儀、文明展現(xiàn)在世人面前,讓現(xiàn)代的我們依然能夠感受到周文化的魅力。(寶雞融媒 麻雪)

編輯:李雪彤

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:61120250002

陜公網(wǎng)安備 61030302000057號(hào) 陜ICP備06006751號(hào)

違法不良信息舉報(bào):0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 手機(jī)舉報(bào)app下載 網(wǎng)站自律管理承諾書 涉企舉報(bào)專區(qū)

陜西互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯(lián)系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com