“這些青銅戈看著好鋒利,紋飾也特別有氣勢!隔著玻璃都能感受到一股威嚴氣兒!”9月2日,小雨淅瀝,寶雞青銅器博物院內參觀者絡繹不絕,大家圍著展柜里的青銅戈一邊端詳一邊小聲討論,不時發出嘖嘖贊嘆聲。

“國之大事,在祀與戎。”商周時期,祭祀與戰爭是國家的頭等大事,大量珍貴的青銅被投入禮器與兵器的鑄造中。戈是商周青銅兵器中最常見的長兵器,古稱“勾兵”,是用以鉤殺和啄擊的兵器。戈產生于夏代末期,興盛于商、西周和春秋,自戰國時期開始,由于作戰方式的演變和戟的出現,戈在戰爭中的主導地位開始動搖,步戰和騎戰興起后,戈逐漸處于次要地位,至東漢時期,戈結束了在戰爭中的使命。

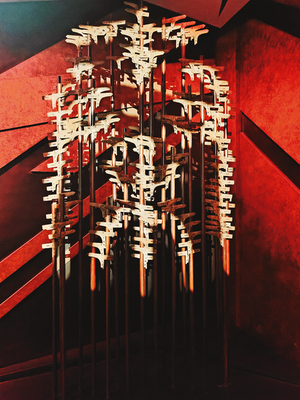

用戈拼成的小篆“秦”字

在寶雞出土的眾多青銅兵器中,歷經數千年地下埋藏的青銅戈,至今仍鋒刃尖利,透著穿越時空的歷史寒光,更成為解讀周秦軍事文化的關鍵實物。

獸面紋戈 紋飾里的信仰與威嚴

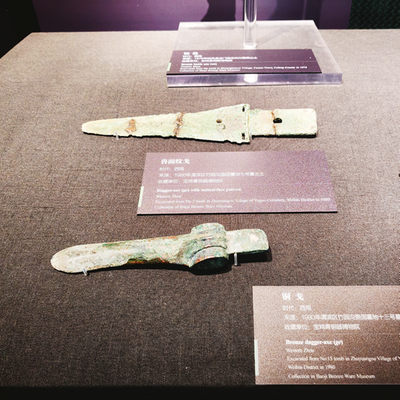

在寶雞青銅器博物院展廳,一件獸面紋戈靜靜躺在展柜中,雖歷經千年,獸面紋仍線條清晰、質感厚重。

獸面紋戈 銅戈

獸面紋,也就是人們常說的“饕餮紋”,是商周青銅器的標志性紋飾。這件獸面紋戈1980年出土于渭濱區竹園溝(弓魚yu)國墓地7號墓,長22.6厘米、內長7厘米、重0.288千克。談及戈的構造與用法,工作人員說:“完整的戈由戈頭、柲(音bi,木柄)、柲冒和冒末的?組成。戈的主要殺傷功能由戈頭完成,戈頭由援、內(音na,有‘納入’之意,兵器尾部橫向伸出部分用以裝柄)、胡三部分組成,其中對敵方的殺傷功能主要由援來完成,援帶刃和鋒,可鉤、啄、摏,摏就是推擊,利用援的上刃殺傷敵人。它的援部呈銳角三角形,刃口鋒利;直闌較高,援本處的獸頭裝飾雖鑲嵌物已脫落,雙目輪廓依然清晰;援身和內部布滿變形蟬紋,以細密雷紋襯底,顯得層次分明。”

《左傳·文公十一年》記載“……富父終甥摏其喉以戈,殺之,埋其首于子駒之門,以命宣伯”,其中的“摏其喉以戈”便是戈的這一典型用法。由于戈頭橫置于柲,戈擁有鉤殺的功能,《晏子春秋》卷五記載齊國崔杼殺莊公后,令士卒脅迫眾人時有“曲刃鉤之”之語,說的就是戈的這一功能;第三種方法就是用鋒去啄擊敵人。

在這件獸面紋戈上,紋飾多裝飾于胡部與內部,由對稱的獸眼、獸鼻、獸口構成,線條剛勁、造型莊重。工作人員指著紋飾解釋說:“周人在戈上鑄獸面紋,可不是簡單的裝飾,更有深層寓意。當時人們認為獸面是自然與威懾的象征,既能祈求庇佑將士獲勝,又能震懾敵人,達到‘不戰而屈人之兵’的效果。”

古代將士威風出征

“‘王于興師,修我戈矛’,《詩經·秦風·無衣》里寫的就是將士們修整戈矛、共赴戰場的場景!”正在參觀的大學生指著展品說。凝視著這件獸面紋戈,人們依然能感受到跨越千年的莊重與威嚴以及周人對自然的敬畏、對勝利的渴望。

銅我 形似“我”字的戈屬兵器

“這東西長得像耙子,怎么會叫‘我’?”在展廳里,一件帶齒的青銅兵器前圍了不少好奇的游客。工作人員笑著解釋道:“‘我’可不是漢語中的第一人稱代詞,而是戈的一種衍生兵器,裝上木柄后,極似甲骨文中的‘我’字。商周時期,凡與戰爭有關的象形文字,經常繪有戈的圖像,如‘我’‘戕’‘戟’‘戣’等。”

銅我

這件“銅我”于1975年出土于扶風縣法門鎮莊白村伯或墓,長28厘米、刃部最寬8.5厘米、重0.22千克,刃部為圓齒狀,有三個大齒,背部有兩個橢圓形銎,銎上的釘孔對穿,以便固定木柄。從用途看,它是戈屬兵器,既能像戈一樣鉤啄,由于形狀似鋸,啄人的殺傷力更強。據工作人員介紹,該村曾先后出土兩件此類兵器,對于研究西周異形兵器具有十分重要的價值。“我”盛行于商至戰國時期,秦以后逐漸消失。

“看到這些兵器,就能聯想到‘金戈鐵馬’‘大動干戈’‘化干戈為玉帛’這些成語呢!”許多參觀者順口說出了不少有關戈的成語。

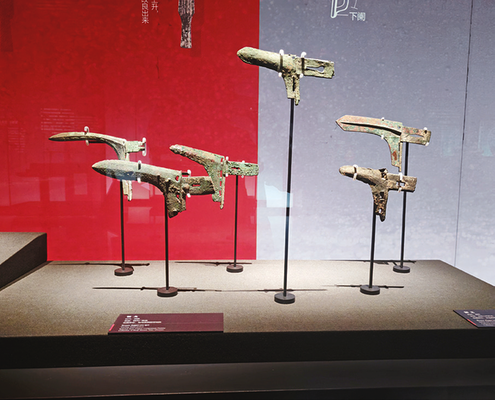

直內戈

此外,在寶雞地區還出土過不少類似的兵器,目前寶雞青銅器博物院收藏有三角援戈、直內戈、管銎銅戈、短胡曲刃銅戈等不同形制的銅戈。

一組銅戈

八年呂不韋戈 銘文里的工藝與制度

走進3號展廳,有一件青銅戈格外引人注目,它就是戰國時期的“八年呂不韋戈”。只見展柜前格外熱鬧,戈身上的十余字銘文,吸引著游客們仔細辨認。據了解,這件戈不僅是戰國時期軍事裝備的典型代表,更因與呂不韋這一歷史人物相關聯,成為串聯起戰國政治與軍事的重要實物證據。

這件“八年呂不韋戈”長21.7厘米、重0.3千克,于1987年出土于寶雞,其命名源于戈身上清晰可辨的銘文。戈身上刻有“八年,相邦呂不韋造,詔事圖、丞蕺(ji)、工奭(shi)”等字樣,猶如一份跨越千年的“生產檔案”,精準記錄了這件兵器的鑄造時間、監造官員與工匠姓名。“從這些銘文可知,此戈是在秦王嬴政第八年,由相邦呂不韋監造,官員‘蕺’督造,工匠‘奭’制作。”工作人員的講解,讓大家紛紛驚嘆于兩千多年前秦國嚴謹的兵器制造制度。

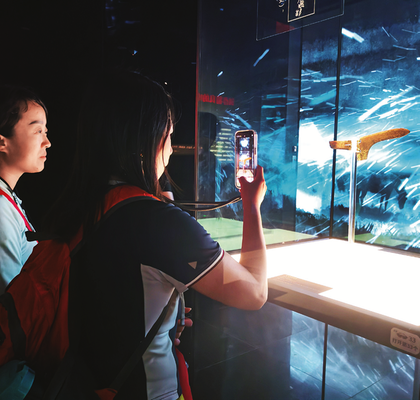

市民在觀賞八年呂不韋戈

秦國以法治國,建立了嚴密的兵器督責制度,依據秦律,兵器鑄造的各個環節均需明確標注鑄造時間、監督機構、參與人員姓名等信息,便于日后追溯核查,這種制度被稱為“物勒工名”,它不僅確保了兵器質量的可追溯性,更充分展現出秦人在管理制度上的嚴謹性與規范性。從形制來看,八年呂不韋戈采用了戰國時期主流的“直內戈”樣式,援部狹長而鋒利,前端呈尖削狀,便于鉤啄與劈砍;內部設有方形穿孔,可通過繩索將戈頭牢固綁定在木柄上,避免作戰時脫落。戈身整體鑄造規整,線條流暢,沒有明顯的砂眼與鑄造缺陷,可見當時秦國青銅鑄造的“標準化”程度之高,每一件兵器的尺寸、重量、鋒利度都經過嚴格把控,確保在戰場上能發揮穩定戰力。

如今,八年呂不韋戈被珍藏于寶雞青銅器博物院,它不再是戰場上的利刃,卻以實物的形式,讓我們得以窺見戰國時期秦國“兵甲之盛”,也讓呂不韋這位歷史人物從文獻記載中走出,與具體的器物相關聯,變得更加鮮活可感。

此外,寶雞青銅器博物院還收藏有多件(組)春秋戰國時期的銅戈。

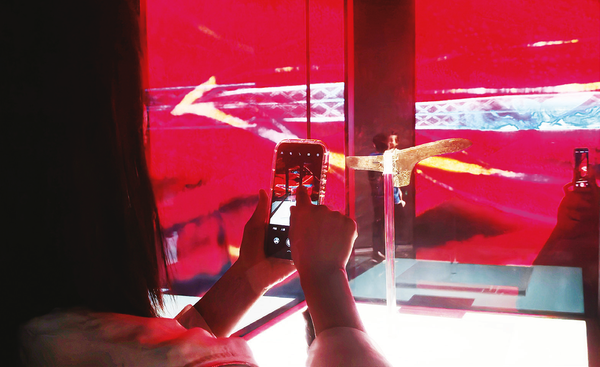

游客邊欣賞邊拍攝青銅兵器

當我們漫步在寶雞青銅器博物院,凝視著這些穿越千年的青銅戈時,仿佛能聽到遠古戰場上的金戈鐵馬之聲,看到古代將士手持戈柄、奮勇作戰的身影。這些青銅戈所代表的工匠精神、文化內涵,依然在影響著今天的我們。它們告訴人們,寶雞不僅是“中國青銅器之鄉”,更是中華文明的重要發源地,而這份厚重的歷史文化遺產,需要我們代代守護和傳承,讓青銅戈在新時代繼續綻放歷史的光芒!(寶雞融媒 毛麗娜)

編輯:李雪彤

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com