曾升海簡介 1949年9月生,寶雞市中醫醫院返聘專家,中醫內科主任醫師。陜西省首屆名中醫,寶雞市首屆名中醫。全國第四批,省級第二批、第四批、第五批名老中醫學術經驗繼承指導老師,中國中醫科學院臨床(中醫師承)博士生導師。擅長中醫治療慢性胃炎、消化性潰瘍、胃下垂、腸易激綜合征、潰瘍性結腸炎、功能性便秘、慢性肝炎、肝纖維化、肝硬化代償期以及2型糖尿病的中醫調養。 從部隊衛生隊里初識醫術的青年,到寶雞市中醫醫院坐診四十八年的首席專家;從跟著國醫大師張學文手寫百份病歷的學生,到培養上百名中醫人才的博士生導師,與新中國同齡的曾升海,用近半個世紀的時光,在中醫消化病診療領域深耕不輟。 醫路啟蒙 從部隊衛生隊到國醫門下的初心萌芽 1969年,剛從鳳翔中學畢業的曾升海,懷著對未知的憧憬加入北京某部隊,被分配到衛生隊工作。那時的他,對中醫尚無清晰概念,卻在藥房抓藥、跟著軍醫出診的日常里,悄悄埋下了學醫的種子。“部隊駐地名醫多,我常跟著去郊區采藥,看著那些草藥能緩解病痛,心里特別好奇。”回憶起最初與醫學的交集,76歲的曾升海眼神里滿是懷念。 五年后,曾升海進入陜西中醫學院(現陜西中醫藥大學)學習,他的中醫之路正式開啟。在這里,他遇到了改變一生的恩師——國醫大師張學文。“我是班干部,張老師總愛在課堂上提問我,放假也不讓我回家,留我在學校和附屬醫院跟著他查房、寫病歷。”曾升海記得,每個寒暑假,他幾乎都泡在學校和醫院,大年三十下午,才被老師“放行”回家。 上學的三年間,他手寫的病歷超過百份,每一份都經過張學文老師的細致批改,從辨證思路到用藥劑量,老師的批注密密麻麻,成為他最珍貴的“教材”。 曾升海跟著張學文不斷接診、出診的臨床醫學經歷,讓他明白,中醫不是簡單的“照方抓藥”,而是要根據患者的具體情況精準辨證。正是這樣手把手的教導,讓曾升海打下了扎實的中醫基礎,也養成了嚴謹細致的行醫風格。 1977年,從陜西中醫學院畢業的曾升海,被分配到寶雞市中醫醫院工作。那時的醫院,只有內科、外科、骨傷科、婦科和兒科5個科室,200余名醫護人員,門診樓是兩層小樓,住院樓也僅有三層,冬天靠生蜂窩煤爐子取暖,夏天靠風扇解暑。 “我記得剛到中醫院工作時,我的工牌號是268號,說明當時全院也就200多名職工。”曾升海回憶說,剛到醫院時,他因字寫得好、病歷寫得規范,被院長調去院辦寫文件,但他內心對臨床的渴望從未消減。一年后,他主動申請回到臨床一線工作,“我學的是中醫,只有在診室里,才能真正幫到患者。” 醫道深耕 辨證與辨病結合的診療智慧 在寶雞市中醫醫院的診室里,曾升海一坐就是將近五十年。作為中醫消化科名醫,他擅長治療脾胃病、肝膽病、糖尿病等疾病,慕名而來的患者遍及全國各地。坐診的時候,他的診室外常常排起長隊,從早上7點半到中午1點半,他要連續接診40多名患者,錯過飯點是常有的事。“有的患者大老遠來一趟不容易,能多看一個是一個。”曾升海說,醫院規定每天限號30個,但遇到外地患者的請求,他總會額外加號,一天加10多個號是常有的事,“寧愿自己辛苦點,也不能讓患者白跑。” 說到這里,記者不禁問他:“近50年來在一家醫院工作,有什么心態的浮動嗎?” 曾升海不假思索地說:“心態變化不大,醫者需要從一而終,全心全意。”他還回憶道,曾經因為一些家在農村的同事要回家收麥子,所以,他有過一個月值班21天的經歷,甚至還曾經連續值班三天三夜。在他看來,醫者就是要有極其負責任的心態。 上世紀80年代,有一個30多歲的出血熱患者,來醫院時遇到值班的曾升海,患者當時生命體征嚴重下降。曾升海兩天兩夜沒睡好,就想著怎么把這名患者救治過來。那個年代也沒有透析機等儀器,他在綜合治療的基礎上選用中醫灌腸等方式反復治療,終于等到患者有毒瘀的體征得到緩解、腎衰的危象得到糾正,慢慢治愈了過來。這名患者視曾升海為“救命恩人”,每年過年來送土特產,曾升海不讓他送,但他還是堅持來看望。 在診療中,曾升海始終強調中醫的“四診合參”,尤其重視舌診。“舌頭是脾胃的‘鏡子’,通過觀察舌體、舌苔的變化,能直觀了解患者的脾胃功能和病情輕重。”曾升海說,舌診就像中醫診療的“指南針”,能為辨證提供重要依據。 不同于有些人所謂“純中醫”的執念,曾升海主張傳統中醫與現代醫學相結合,將辨證與辨病相結合。“中醫有幾千年的歷史,并且還在發展中,中醫結合現代醫學的檢查手段,能幫助我們更精準地判斷病情。兩者兼容并蓄,可以明顯提高診斷準確性,提高治療效果。”他具體說到一些病例,比如,慢性肝炎的治療,在很重的情況下,才能通過中醫把脈把出來,需要及早治療時,要借助現代醫學的B超、化驗、影像、胃鏡等直觀檢查,全面正確判斷病情的屬性階段;再如,萎縮性胃炎在現階段患病率較高,臨床比較常見,有的人癥狀可能不典型,說自己“吃飯還行,就是肚子脹一點,也不疼、不燒心、體重變化不大”,但是,依據現代醫學檢查的數值,病理變化很明顯,就要根據中醫,及時進行健脾行氣、補虛瀉實、化瘀散結等癥狀治療,就能達到好的臨床療效。不然,等到病人臨床表現明顯感覺很不舒適時,已經很難取得理想的治療效果了。 為了讓更多患者受益,曾升海還潛心研究寶雞本地中草藥,研發醫院的院內制劑。上世紀80年代,他發現寶雞太白山特產的朱砂七、太白米、紅石耳等草藥對胃病有很好的療效,便開始著手研發中藥制劑“復方胃寶膠囊”。為了確保藥材質量,他周末還跟著采藥人去太白山采藥,有時也委托當地赤腳醫生、草醫生幫忙采藥,收集特產的“太白七藥”。 經過三四年的反復試驗和改良,“復方胃寶膠囊”最終成為醫院制劑,后更名為“健胃止痛膠囊”,至今仍在臨床廣泛應用。此外,他研發的治療糖尿病的成方也在醫院沿用至今。 在學術研究上,曾升海同樣成果豐碩。他先后在國家及省級刊物上發表學術論文30余篇,其中《復方朱砂七湯治療慢性萎縮性胃炎180例》《中醫藥治療糖尿病周圍神經病變的體會》等論文,成為中醫消化病領域的重要參考資料。 2019年,寶雞市中醫醫院舉辦了“寶雞市國家級名老中醫曾升海學術經驗交流會”,全市百余名醫務工作者齊聚一堂,交流學習他的診療經驗。他說:“能把自己的經驗分享出去,讓更多年輕醫生成長,我很開心。” 醫脈傳承 蒼術般樸實的堅守與希冀 “如果用一味中藥形容自己,我會選蒼術。”面對記者的提問,曾升海笑著回答。蒼術性溫,價格平實,卻能燥濕健脾、祛風散寒,是中醫消化科的常用藥。“蒼術不張揚,卻有大用處,就像我想做的醫生——不求名利,只求能為患者解除病痛。” 十年前,退休后的曾升海,“無縫銜接”地被醫院返聘,依然堅持每周二、四、五上午坐診。76歲的他,身體康健,這得益于他多年來的鍛煉習慣。過去十年,他每周都會打兩次羽毛球,“只有自己身體健康,才能更好地為患者服務。” 如今,雖然鍛煉頻率有所減少,但他依然保持著規律的作息,每天早起看書、研究病例,“中醫是活到老學到老的學問,一刻也不能放松。” 作為全國第四批,省級第二批、第四批、第五批名老中醫學術經驗繼承指導老師,曾升海有徒弟近30名,帶的研究生10多個,加上委培生、學生,共有上百人。 他帶徒弟、學生,不僅教醫術,更強調醫德。“學中醫首先要背牢理論基礎,晚上多看書,白天多實踐,有不懂的就及時問。”他常常告訴學生,“治病要用心,對待患者要真誠,不能有半點馬虎。”有一次,一名剛來不久的住院醫生不及時寫病程記錄,屢教不改,曾升海嚴厲地批評了他,說:“病歷是患者的病情檔案,也是醫生的責任證明,必須認真對待。” 如今,曾升海的學生遍布全國各地,有的成為基層醫院的骨干,有的成為研究生導師,還有的留在寶雞市中醫醫院,繼續傳承他的醫術與仁心。“看到學生們茁壯成長,我很欣慰,中醫的傳承就需要這樣一代代人接力。” 面對當下學中醫的年輕人,曾升海希望他們“不忘初心”:“學中醫不是為了追求名利,而是為了給患者看好病。生活上不要太奢侈,要把心思放在鉆研醫術上,多積累臨床經驗,才能成為一名合格的中醫。” 正值換季時節,曾升海提醒患者注意飲食:“秋天天氣轉涼,脾胃不好的人要少吃生冷食物,不要盲目跟風‘保溫杯里泡枸杞’,要根據自己的寒熱、虛實的體質差異正確選擇養生方式。”他還常常告誡年輕人,要養成良好的飲食習慣:“當下很多人有脂肪肝,都是吃出來的。現在物質條件好了,好吃的可以吃、愛喝的可以喝,但是要有節制,并要堅持適當運動。” 從1977年工作至今,曾升海在寶雞市中醫醫院堅守了48年。他見證了醫院從簡陋的小樓發展為現代化的綜合醫院,見證了寶雞醫療衛生事業的蓬勃發展,“新中國成立76年來,醫療條件越來越好,患者看病越來越方便,作為一名醫生,我很自豪。” 如今,在寶雞市中醫醫院東院區里,每天依然能看到曾升海忙碌的身影——他坐在診桌前,為患者診脈、看舌象、開處方,臉上帶著溫和的笑容。陽光透過窗戶灑在他身上,仿佛為這位老中醫鍍上了一層溫暖的光暈。他用近半個世紀的堅守,詮釋了“醫者仁心”的真諦,也為寶雞的中醫事業寫下了濃墨重彩的一筆。 (寶雞融媒 麻雪)

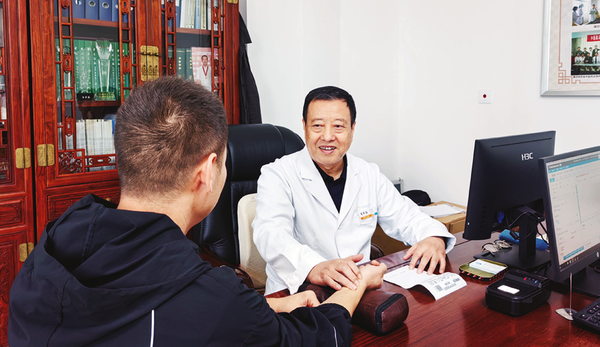

近日,記者在寶雞市中醫醫院見到了“陜西首屆名中醫”曾升海。在采訪中,記者了解了他以“辨證與辨病”結合的診療智慧為患者祛除病痛的故事,感受到他如中藥“蒼術”般樸實無華的品格,以及他對中醫事業的無限熱愛與真誠奉獻。

編輯:賀雅楠

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com