當第一縷晨光刺破秦嶺的云海,在太白縣海拔1500米的菜田里,帶著露珠的羽衣甘藍正舒展翡翠般的葉片。48小時后,這些沐浴過冰川融水的“高山精靈”,將成為2000公里外香港主婦餐盤中的翡翠沙拉。從秦嶺之巔到香江之畔,一場跨越北緯34°到22°的鮮味接力,正在中國版圖上悄然上演。

這里是粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”版圖的西北極——太白。年均7.8℃的冷涼氣候、94%森林覆蓋率織就的天然屏障,賦予高山蔬菜15℃晝夜溫差的黃金生長律動。當珠三角盛夏熱浪蒸騰“伏缺季”來臨,秦嶺腹地生長的甘藍、羅馬生菜,正以100%合格率的品質背書,填補著大灣區(qū)人民餐桌上的時令空白。三年來,50萬噸寶雞果蔬沿冷鏈動脈南奔,在維多利亞港畔堆疊成45億元的“價值山脈”。

這絕不僅僅是“老天爺賞飯吃”,更是寶雞新農人不斷前行的結果。在綠蕾農業(yè)的冷鏈車間,2℃的冷藏鎖住葉片呼吸的鮮度;在眉縣分揀線上,傳感器正為每個獼猴桃打上甜蜜度的數字烙印;在香港亞洲果蔬展的鎂光燈下,寶雞農人用帶著關中腔的英語講述“太白艾菜”的故事……

從靠天吃飯到智慧農業(yè),從提籃叫賣到直供粵港澳,小蔬菜正在撬動大變革:近三年45億元的大灣區(qū)銷售額背后,是農民增收的溫暖賬本,更是古陳倉這片黃土地向海而行的嶄新之路。

高山厚土

秦嶺懷抱里的天然“鮮”機

寶雞的“鮮味基因”藏在山川經緯之間。巍峨的秦嶺與富饒的渭河平原在此交會,不僅孕育出“冬無嚴寒、夏無酷暑”的黃金氣候帶——年均氣溫穩(wěn)定在13℃,無霜期長達225天,為果蔬生長提供了得天獨厚的條件;更以秦嶺山脊為界,同時受到黃河與長江兩大水系的滋養(yǎng),形成優(yōu)質果蔬產業(yè)發(fā)展的理想環(huán)境。

果農分揀蘋果

清早,晨光熹微,太白縣拐里村的蔬菜技術員已經開始一天的工作。她在基地中來回穿梭,仔細察看蔬菜長勢。“這茬菜鮮亮、緊實,長成這樣就可以摘了。”有多年種植經驗的張愛芳侃侃而談,“這是保障大灣區(qū)群眾菜籃子的基地,長出來的結球生菜脆嫩、香甜。”

在整齊的田壟上,嫩綠飽滿的結球生菜葉片層疊,露珠綴于葉緣,在晨光中晶瑩閃爍。田間偶有菜農俯身查驗蔬菜,或操作小型農機有序作業(yè)。菜農靳明明說道:“香港市民很喜歡用我們的生菜做沙拉,結球生菜在當地一公斤賣40元左右,相當于咱們這市場價的10倍。”

扶風縣午井鎮(zhèn)設施蔬菜基地西葫蘆豐收

“這里之所以能擁有如此出色的蔬菜品質,答案就藏在‘冷涼’之中。”太白縣農水局副局長趙曉城說,冷涼蔬菜是指從5月到10月適宜在高海拔和氣候冷涼地區(qū)夏秋季生產的蔬菜,又叫“夏秋蔬菜”,最適宜生長的溫度在17℃至25℃之間。太白縣完美符合這些要求,這里夏天短而涼爽,高溫天寥寥無幾,年均7.8℃的“冷庫效應”和15℃的晝夜溫差,延緩了蔬菜生長速度,賦予了太白高山蔬菜葉片厚、含水量大、口感爽脆的獨特品質,成為高端市場的寵兒。

作為我國冷涼型高山蔬菜產區(qū)的重要組成部分,太白縣在調節(jié)夏秋高溫季節(jié)蔬菜市場供應中發(fā)揮著關鍵作用。每年7月至9月,當珠三角地區(qū)熱浪蒸騰、進入蔬菜“伏缺季”時,秦嶺腹地卻迎來高山蔬菜的豐收。這種時空精準補位,賦予寶雞蔬菜不可替代的市場地位。“時間差就是價值差。”基地負責人說,在“伏缺季”,南方菜價普遍上漲30%—50%,而寶雞高山蔬菜憑借優(yōu)良品質和穩(wěn)定供應,完美填補市場空檔。去年,寶雞供港蔬菜達2300噸,產值1100萬元,有效保障了粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”,更彰顯出區(qū)域特色農業(yè)在跨周期調控中的戰(zhàn)略價值。

果農在千陽縣崔家頭鎮(zhèn)華圣蘋果基地采摘蘋果

自然稟賦只是起點,如何將先天優(yōu)勢轉化為市場勝勢,考驗的是寶雞人的智慧和魄力。“我們不僅賣產品,更賣標準和品牌。”寶雞市果菜中心負責人表示。自2020年以來,寶雞以“供大灣區(qū)標準”改造整個產業(yè)鏈,認定粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產基地16個,總面積達到2.3萬畝,數量和面積在全省均居首位。

在隴縣盛源蘋果基地,彌霧機來回穿梭,給果樹葉面噴肥;在扶風井田農業(yè)園區(qū)的蔬菜大棚中,工人正在安裝新的大棚儲熱系統(tǒng);在寶雞海升蘋果CT體檢分級機上,每個蘋果接受內核檢測;而在大灣區(qū)市場的貨架上,貼著二維碼的寶雞農產品正以品質說話……這些場景,折射的是寶雞農業(yè)從傳統(tǒng)到現代的深刻轉變。

縱觀寶雞粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”產業(yè)發(fā)展軌跡,我市的兩大舉措尤為突出:一是推行“公司+基地+農戶”運營模式,通過龍頭企業(yè)帶動、合作社聯結、農戶參與,構建緊密產業(yè)聯合體,實現優(yōu)勢互補、風險共擔;二是出臺《關于進一步推進“菜籃子”工程建設的通知》《寶雞市現代農業(yè)高質量發(fā)展三年行動方案(2023—2025)》等政策,形成系統(tǒng)化支撐體系,示范推廣高山蔬菜“一新二改三化”、蘋果“三改三減四提升”、獼猴桃“四改五提升”等集成技術,組建即食獼猴桃研發(fā)團隊,建設果品產銷服務中心。

與此同時,寶雞加強與西農大、省農科院等高校和科研院所合作,重點研發(fā)適銷對路的特色蔬菜新品種。各生產基地主動向產業(yè)鏈后端延伸,配套建設冷藏保鮮庫、果品分選線、凈菜加工車間等設施,多維發(fā)展二、三產業(yè),促進三產融合,形成具有競爭優(yōu)勢的特色產業(yè)集群。

由此可見,寶雞果蔬產業(yè)最寶貴的并非亮眼數據,而是其所展現的“系統(tǒng)思維”——將自然稟賦、政策引導、科技創(chuàng)新和市場銜接有機整合。這種發(fā)展理念,比任何單一優(yōu)勢都更具持久生命力。

從秦嶺山脈一路向南到達大灣區(qū),我們看到的不僅是一條蔬菜供應鏈,更是連接人與自然、傳統(tǒng)與現代、西北與大灣區(qū)的紐帶。這條紐帶,見證著中國現代農業(yè)發(fā)展的新路徑,詮釋著“綠水青山就是金山銀山”的深刻內涵。從北緯34°到22°,寶雞蔬菜的征程還在繼續(xù),故事才剛剛開始。

特色品種

山野至味征服高端市場

一場關于風味與需求的“果蔬奔赴”每天都在跨越山海。來自秦嶺北麓寶雞的特色農產品,攜著山野間最本真的風味,精準對接南方市場的高端需求。這趟旅程,成功打通了從廣袤田間到繁華都市的通道,完成了一次從“土特產”到“搶手貨”的華麗轉身。

果農在千陽縣紅蘋果物流園分揀打包蘋果

千陽因地處渭河重要支流千河之北而得名,是關中平原西端新興的生態(tài)農業(yè)縣。9月,北臺村的果園里,紅彤彤的蘋果掛滿枝頭,村民們忙著采摘、分揀、裝箱、搬運,一派熱火朝天的豐收景象。“今年這個基地170多畝蘋果又迎來了大豐收,畝產達3噸,價位高于去年同期水平。”寶雞海升企業(yè)副總經理康永鵬看著工人裝車時難掩喜悅。一輛輛滿載蘋果的貨車緩緩駛離果園,這是深圳客商鄭科訂的,他一次性訂購了10萬公斤蘋果。

“連續(xù)8年,我每年有3個多月要駐扎在千陽。”鄭科的話語中透著對品質的執(zhí)著。在他看來,對比其他地方,寶雞海升的蘋果質量高、產量大。“蘋果是深圳人最喜歡的水果之一,幾乎家家戶戶的餐桌上都有蘋果的身影,可以拌沙拉,可以直接吃,也可以煲湯做配菜,深圳市場蘋果的需求量很大。”鄭科說,海升的蘋果一經上市,就被商超爭相搶購。

直播銷售千陽蘋果

“自2012年以來,海升不僅建立了萬畝矮砧蘋果種植園,更構建了一套完整的現代農業(yè)生產體系。”千陽縣果業(yè)中心主任謝宏偉說,企業(yè)聘請了大量的農業(yè)高校研究生指導生產,這種“產學研”深度融合的模式,打破了傳統(tǒng)農業(yè)與現代農業(yè)之間的科技壁壘。從搭建格架系統(tǒng)到滴灌技術,從水肥一體化到機械作業(yè),每個技術細節(jié)都是千陽推動農產品對接粵港澳大灣區(qū)市場的生動寫照。

如果說先進的種植技術和管理模式提升了寶雞農產品的品質,那么品牌化運營則是后天修煉的內功。寶雞深諳現代農業(yè)發(fā)展之道,為提升農產品品牌影響力,市委、市政府持續(xù)發(fā)力,聘請專業(yè)團隊量身定制品牌建設規(guī)劃,“寶雞蘋果,一果見中國”“眉縣獼猴桃,酸甜剛剛好”“太白高山菜,天然養(yǎng)生菜”等推廣語紅遍大江南北。

為進一步增強品牌“含金量”,寶雞對標國際先進水平、粵港澳大灣區(qū)的市場準入標準,全面優(yōu)化升級農產品生產規(guī)范,系統(tǒng)推行“兩證(品牌蔬菜產品承諾達標合格證、品牌蔬菜農產品‘身份證’)+全程追溯”管理模式,實現出口果蔬100%來源可查、去向可追、風險可控、責任可究。同時,構建起覆蓋市、縣、鎮(zhèn)、村(基地)的四級質量安全檢測體系,嚴格執(zhí)行“逢出必檢、合格準出”,筑牢從田間到餐桌的每一道防線。

在營銷推廣方面,寶雞積極拓展線上線下雙渠道,組織企業(yè)高頻次參與中國果業(yè)品牌大會亞洲(廣州)產業(yè)大會及展覽、陜西果品澳門市場對接會、香港亞洲國際果蔬展覽會等高端平臺,持續(xù)擴大寶雞農產品的“朋友圈”。

眉縣金渠鎮(zhèn)獼猴桃進入采摘季

“我們的獼猴桃果肉細膩、酸甜可口,在粵港澳農產品交易會上備受關注,一舉創(chuàng)下6000萬元的單筆訂單紀錄。”陜西齊峰果業(yè)有限責任公司董事長齊峰說,農業(yè)農村部、省農業(yè)農村廳相關領導也對寶雞特色農產品給予高度評價。

品牌賦能帶來的價值提升效應顯著。據市農業(yè)農村局統(tǒng)計,通過區(qū)域公用品牌統(tǒng)一運營,寶雞蘋果批發(fā)價較同類產品高出30%,眉縣獼猴桃高出35%,太白高山蔬菜更是溢價超過50%。2024年,全市供港蔬菜達2300噸,產值1100萬元;供港果品50噸,產值48萬元。

除穩(wěn)固對接粵港澳大灣區(qū)之外,寶雞特色農產品還遠銷中歐等地區(qū)和加拿大、泰國等數十個國家,國際影響力穩(wěn)步提升。寶雞的經驗昭示:唯有以科技為支撐、品牌為引領、信任為基石,方能在激烈的市場競爭中構筑起持續(xù)的核心競爭力,走出一條高質量、高溢價的現代農業(yè)發(fā)展之路。

鏈動溫情

優(yōu)質果蔬成為富民大產業(yè)

現代農業(yè),種植是基礎,產業(yè)鏈是關鍵。做強一業(yè),可以帶動一鏈,這條產業(yè)鏈,連接的不僅是農產品價值的提升通道,更是廣大農戶與城市消費者之間溫情的互動橋梁。優(yōu)質果蔬,正逐漸成為帶動縣域經濟發(fā)展、促進農民增收的亮麗名片。

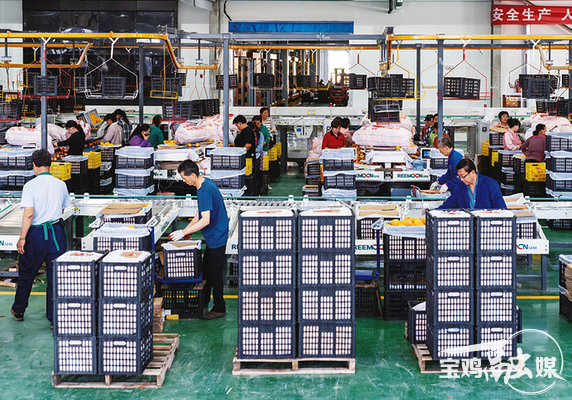

太白高山蔬菜分揀打包車間

凌晨5點半,扶風縣午井鎮(zhèn)九官村還籠罩在薄霧中,李乃俠已經穿好工裝,走向村頭那片一眼望不到邊的白色大棚。棚內是另一片天地:濕潤的空氣中彌漫著泥土清香,一個個水靈靈的西葫蘆躺在寬大的葉片下,靜靜地等待被采摘。

“在家門口就能上班,以前想都不敢想。”李乃俠一邊麻利地采摘著西葫蘆,一邊笑著說。3年前,她還為照顧老人孩子無法外出打工而犯愁。如今,她成了午井鎮(zhèn)“共享大棚”的一名產業(yè)工人,每天不僅有百來塊錢的穩(wěn)定收入,還能準時回家給上學的孩子做飯。

李乃俠手中的西葫蘆,即將開始一場跨越千里的旅程。它們會被迅速送往分揀車間,經過預冷、打包、裝車,48小時后,這些來自關中平原的鮮嫩蔬菜,就會被整齊地擺放在深圳、廣州的超市貨架上,甚至成為香港市民餐桌上的一盤清炒時蔬。

這場高效旅程的背后,是2022年午井鎮(zhèn)因地制宜提出的“共享大棚”發(fā)展理念。“過去各家種各家的,好技術學不到,好價錢賣不上。我們就把大家‘鏈’起來,讓分散的力量抱成團。”該鎮(zhèn)黨委書記賈凱解釋說,農戶不再是單打獨斗,而是擰成一股繩,一起向著共同致富的目標穩(wěn)步前行。

為此,午井鎮(zhèn)將技術、品牌、資金、銷售等四項產業(yè)要素共享,通過政府篩選社會資本進入,以村級合作社的名義流轉土地,村集體和民營企業(yè)、個體戶、專業(yè)種植合作社、大型商超等共同投資建設大棚基地,每年按照約定比例進行固定分紅,形成共擔風險、共享利益的產業(yè)發(fā)展模式。

如今,午井鎮(zhèn)的13個“共享大棚”基地連成片,創(chuàng)立了區(qū)域農產品共享品牌“午井井田”,目前蔬菜全產業(yè)鏈年產值突破1.2億元。這艘“大船”使菜農們的“錢袋子”鼓了起來。賈凱介紹,去年,全鎮(zhèn)蔬菜產業(yè)帶動7個村集體經濟累計年增收120萬元以上,輻射全鎮(zhèn)1400余人務工。

幾乎在同一時間,100多公里外的隴縣盛源果品的粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產基地里,1000余畝中晚熟蘋果陸續(xù)進入集中采收期,基地負責人李德善穿梭于果樹之間,手中的果剪輕巧地一起一落,“咔嚓”一聲,又一個誘人的蘋果被穩(wěn)穩(wěn)托住、仔細裝入筐中。“今年早熟蘋果長勢特別好,我這片果園主要是供粵港澳大灣區(qū)的,這里種植了9個優(yōu)質蘋果新品種。”李德善自豪地說。

這份底氣和喜悅,源于隴縣蘋果產業(yè)的“精耕細作”。這些年,隴縣加快果園更新,優(yōu)化品種、矮化密植,蘋果樹都是3米左右高、成行種植。林上的防雹網、林下的噴灌器、林間的誘蟲板等都統(tǒng)一安裝,果園機械化率提升到70%以上。靠著標準化種植、集約化生產,果園的產量和收益都翻了番。

“我們就是要‘鏈接’好客戶,讓更多人吃上好蘋果。”隴縣盛源果品有限責任公司總經理馬培軍說,品種推陳出新,品質嚴格控制,盛源的蘋果可以“帶皮吃”,通過早、中、晚熟品種搭配實現“小錯峰”,再依托近萬噸冷鏈儲存庫進行“大錯峰”,讓隴縣蘋果能夠“賣四季”;而高效的物流體系則讓蘋果“才離樹上,就在路上”,實現了“跑得快”。

圍繞蘋果產業(yè),隴縣涵蓋了保鮮冷貯、智慧物流、精深加工、果用物資等各個領域,形成了一個完整的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。事實證明,做強一業(yè),可以帶動一鏈;圍繞一業(yè),可以形成百態(tài)。

我市明星農產品持續(xù)“出圈”,這一個個鮮活的故事印證了樸素的道理:做強一個產業(yè),就能帶動一條鏈條;深耕一個領域,就能煥發(fā)百樣生機。這一切成績的背后,是政策、科技與市場的同頻共振,而最動人的,永遠是農戶臉上那抹因希望和自信而綻放的笑容。

闖關奪隘

跨越千里的“鮮”行之路

在秦嶺山脈的蔥蘢懷抱里,寶雞果蔬飄香。然而,當這些優(yōu)質果蔬踏上前往粵港澳大灣區(qū)的征程,這條看似暢通的“鮮”行之路,實則暗藏著無數需要闖過的關隘。這不僅是地理空間的跨越,更是一場現代農業(yè)實現高質量發(fā)展的嚴峻考驗。

目前,寶雞農業(yè)發(fā)展面臨著諸多困境。“人工、物流、農資——這‘三座大山’正不斷擠壓著利潤空間。”太白縣綠蕾農業(yè)發(fā)展有限公司負責人艾科平道出了其中的痛點所在。農資價格波動頻繁,勞動力成本逐年遞增,物流費用也居高不下,這些無情的市場規(guī)律,正全方位考驗著寶雞農業(yè)的經營管理能力。

艾科平進一步解釋說,以種菜為例,最大的一筆開支當數人工費用。種菜對人力需求極大,需要投入大量人手,就拿熟練的務菜工人來說,他們一天的工資在130元左右;而在物流環(huán)節(jié),成本同樣不容小覷,如果要將蔬菜從寶雞運輸到粵港澳大灣區(qū),一輛載重5噸的貨車,其運費大概在8000元到10000元。

除了成本壓力,人才短缺也是寶雞農業(yè)面臨的一大難題。“現代農業(yè)需要的不再是面朝黃土背朝天的傳統(tǒng)農民,而是懂技術、善經營、會管理的‘新農人’。”隴縣曹家灣鎮(zhèn)流渠村蘋果種植基地負責人張鵬說,當前,從事農業(yè)生產的多為五六十歲的中老年人,他們文化程度低、年齡偏大,即便推行機械化、智能化,他們上手也很慢。基地之前引進了一批新的灌溉設備,但是很多人學不會怎么操作,最后還得請技術人員來幫忙。更嚴峻的是,多個本地產業(yè)(蔬菜、蘑菇、中藥材)也在“搶人”,普通勞動力成了稀缺資源。

而與國外“專業(yè)人干專業(yè)事”的成熟模式不同,我市的農業(yè)生產仍顯分散。馬培軍憂心忡忡地說:“核心是要有好的產品,但關鍵在于懂的人在哪里?目前村一級難以有效組織產業(yè)發(fā)展,導致農戶‘各自為戰(zhàn)’,無法形成統(tǒng)一的標準、品牌和規(guī)模效應,在與高度組織化的國際對手競爭時,先天就處于劣勢。”

業(yè)內人士在接受采訪時說,寶雞優(yōu)質果蔬要想真正進入大市場,必須直面成本壓力、物流瓶頸、人才短缺的核心短板,進行一場深刻的系統(tǒng)升級。

首先,推廣智能化農機設備,降低人工依賴;同時可搭建智慧農業(yè)云平臺,整合水肥灌溉、病蟲害監(jiān)測等功能,精準控制農藥、化肥使用量,減少浪費的同時,進一步提升作物品質。

其次,建設全鏈條產業(yè)集群,規(guī)劃建設集“有機肥生產—標準化種植—精深加工—冷鏈物流—信息化追溯”于一體的農業(yè)產業(yè)園,實現上下游協同,優(yōu)先布局高附加值果蔬,搶占細分市場。

再者,產學研融合培養(yǎng)新農人,可與西北農林科技大學等院校共建產業(yè)學院,開設訂單班定向培養(yǎng)數字農業(yè)、供應鏈管理等復合型人才;設立專項獎學金吸引涉農專業(yè)學生返鄉(xiāng)就業(yè);建立田間工程師認證體系,對掌握智慧農業(yè)設備操作、標準化生產管理技能的農民評定技術職稱,配套崗位津貼激勵。同時,呼吁政府加大精準有力的幫扶引導,通過系統(tǒng)化技術升級、產業(yè)鏈重構、品牌價值挖掘和人才戰(zhàn)略實施,逐步突破成本、組織、市場等多重約束,形成具有持續(xù)競爭力的現代農業(yè)發(fā)展模式。

寶雞特色果蔬的“鮮”行之路,沒有捷徑可走,唯有系統(tǒng)思維與創(chuàng)新突破相結合,才能在重重挑戰(zhàn)中開辟出一條通途。

從秦嶺之巔到南海之濱,寶雞果蔬的南行之旅,不僅是地理空間的跨越,更是發(fā)展理念的升華。當太白縣的羽衣甘藍、生菜在粵港澳大灣區(qū)群眾的餐桌上飄香,當千陽的蘋果、眉縣的獼猴桃成為南方消費者追捧的佳果,寶雞農業(yè)已完成了一次華麗的轉身。

這條南行之路,見證著中國現代農業(yè)發(fā)展的新路徑。從北緯34°到22°,寶雞農產品的故事還在繼續(xù),而這份跨越山海的“山海情”,正成為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略最生動的注腳。

寶雞融媒 米靜

照片由謝克強、李偉旗拍攝

編輯:裴夢影

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區(qū)

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com