王明懷簡歷

寶雞市中醫醫院骨科主任醫師,脊柱骨病科主任。陜西省名中醫,寶雞市名中醫。陜西省衛生系統“215人才規劃”第一批入選人才,榮獲“寶雞市衛生系統十佳醫生”稱號,陜西中醫學院兼職教授、碩士生導師、省醫學會骨傷科委員會委員、省醫學會脊柱分會委員會常務委員、省中西醫結合學會理事。

在寶雞市中醫醫院骨科住院大樓的診室里,73歲的王明懷仍保持著每天坐診的習慣。他臉頰瘦削、目光如炬,說話輕聲細語卻條理清晰,白大褂口袋里總裝著厚厚的筆記本,密密麻麻記錄著患者的病情變化與診療心得。從1976年穿上白大褂至今,這位陜西省名中醫用50載光陰踐行“大醫精誠”的誓言,見證著寶雞骨科醫療事業從無到有、由弱變強,更用仁心仁術為無數患者祛除病痛。

初心植沃土

農家少年的醫者征途

1952年,王明懷出生在武功縣的一個普通農家。上世紀60年代的農村,缺醫少藥是常態,他親眼看見鄰居因風濕骨病臥床不起、孩童因骨折得不到規范治療留下殘疾。“要是能有好醫生,這些痛苦就可以避免。”年少的王明懷在心里埋下學醫的種子。1973年,他以全縣前列的成績考入陜西中醫學院,在《黃帝內經》《傷寒論》的浸潤中打下扎實的中醫功底,又在解剖實驗室里練就精準的辨位能力。

1976年,王明懷畢業被分配至寶雞市中醫醫院時,醫院骨科還只是僅有17張床位的小科室,以傳統正骨為主。剛入職的王明懷迎來職業生涯的第一個挑戰:一位10歲患兒因肘部髁上骨折嚴重移位,多家醫院建議手術治療。“孩子還小,能保守治療就盡量不手術。”他頂著壓力,運用“手摸心會、拔伸牽引”的中醫復位手法,僅憑雙手反復調整骨折斷端位置。次日復查X片時,院長驚嘆不已——移位的骨頭已完全復位,絲毫不差。這次成功,讓年輕的王明懷在醫院站穩了腳跟。

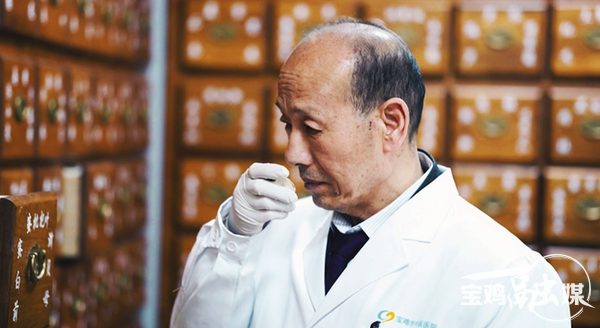

王明懷正耐心給患者診病

為彌補中醫在解剖和外科領域的短板,王明懷開啟了持續多年的求學之路。1993年赴北京中國中醫藥研究院骨傷科研究所(現望京醫院)學習中醫骨傷科理論,1994年又到北京積水潭醫院進修脊柱專科,白天泡在手術室觀摩學習,晚上在宿舍整理筆記至深夜。西安紅會醫院郝定均主任的指導讓他茅塞頓開:“骨科治療不能固守一方,要中西醫結合,取長補短。”1996年醫院骨科分科時,王明懷被任命為骨病科主任,與創傷科主任羅琪改攜手,將科室細分為脊柱、創傷等專科,推動寶雞骨科進入“精準診療”時代。

2006年,王明懷當上了大骨科主任。此時,雖然不直接主管一個科室,但整個骨科的發展方向、診療技術的穩步提高又擺在了他的面前,他肩上的責任更重了。在指導各科室工作的同時,他想得最多的是醫院骨科下一步的發展。他說,隨著社會分工越來越細,骨科分科也要越來越專,以利于骨科疾病的精細化診斷和治療。業余時間,王明懷暢游在中醫骨科的海洋里,求新求變,探索拓展中醫治療疑難危重癥的辯證思路。他根據古方“補腦振痿湯”“補陽還五湯”組方研制的“活血通督湯”,治療腰椎管狹窄,療效顯著。他撰寫的《葛仙湯治療椎動脈型頸椎病臨床研究》等論文,先后獲省市科技進步獎。

仁心護安康

以愛為炬守望生命

“王主任,您一定要救救我的孩子!”

2008年的一個深夜,隴縣東南鄉一位母親背著16歲的兒子小亮(化名)沖進急診室。孩子因車禍導致右小腿粉碎性骨折,當地醫院已下達截肢通知。王明懷連夜查看病情,發現雖然骨折嚴重,但肢體血運尚未完全阻斷。“還有希望保住腿!”他立即組織手術,從凌晨2點奮戰到清晨7點,成功完成骨折復位內固定術。術后四天,他每天守在病房觀察患者傷口愈合情況,調整用藥方案。三個月后,小亮終于能拄拐行走;十個月后,這個少年又重新奔跑在校園里。

王明懷與同事探討病例

在王明懷的診室抽屜里,珍藏著一本泛黃的患者登記冊,其中小凡(化名)的名字后面密密麻麻記錄著整整12年的診療歷程。這個家住市區的男孩上初二時,突然出現晨僵、腰骶部劇痛,輾轉西安、北京多家醫院后,被確診為強直性脊柱炎——這種被醫學界稱為“不死的癌癥”的慢性炎癥性疾病,至今尚無徹底痊愈的辦法,須終身管理控制,一旦病情發展,可能導致脊柱強直、關節畸形,甚至喪失行動能力。當時小凡已因疼痛無法正常走路,家人帶著厚厚的病歷和絕望的心情找到王明懷。

“中醫認為這病根源在肝腎虧虛,又受了風寒濕邪,瘀阻經絡才引發疼痛,急不來,得慢慢調。”王明懷一邊安撫焦慮的家長,一邊為小凡制定了“湯藥+針灸”的綜合調理方案:內服自擬的“益腎通督湯”補肝腎、通經絡,每周一次針灸刺激命門、腎俞等穴位緩解疼痛,并教會他幾個能輕微活動脊柱的動作,用于自身鍛煉。寒冬臘月里,小凡父母總能看到王明懷放棄午休,在診室為孩子施針。得知他們家境拮據,王明懷還時常悄悄在藥單上減免費用,甚至自掏腰包補貼名貴藥材。

隨著調理深入,小凡的晨僵時間從最初的兩小時縮短到十幾分鐘,最終完全消失,腰骶部疼痛也漸漸緩解。如今28歲的小凡在上海工作,每年入冬前都會專程回寶雞復診,王明懷會根據他的體質變化調整藥方,幫助他平穩度過易復發的季節。“這病一直跟著我,但王爺爺讓我沒受啥罪,還能像正常人一樣工作生活。”小凡每次來都帶著上海的特產,言語間滿是感激。在王明懷的持續調理下,他的病情始終穩定,從未出現關節畸形等嚴重并發癥。

2018年的一個周末,已經退居二線的王明懷接到急診電話:一位40多歲男性患者因鎖骨上動脈損傷大出血,生命垂危。他一路跑到手術室,只見患者血壓持續下降,手術臺上已積滿鮮血。“快,準備血管鉗,找到出血點!”他冷靜指揮,憑借豐富的經驗迅速定位出血動脈,果斷結扎處理。兩個小時的搶救結束后,他和醫護人員的手術衣都能擰出水來。當患者家屬送來錦旗時,他卻擺著手說:“這是醫生應該做的。”

最讓王明懷難忘的是寶雞高新區釣渭鎮農民劉強(化名)的故事。18歲的劉強因意外截癱,體內固定的鋼針因家境貧困10多年未取出,鋼針裸露在外,骶尾部已形成大面積壓瘡。王明懷得知后,帶著藥品和器械下鄉,在村醫療室醫務人員的協助下,完成了鋼針取出術。臨走時,他不僅留下藥品,還拿出100元錢塞給劉強母親。“好人呀,我們拿什么報答你!”老人泣不成聲。王明懷卻說:“看到你們少受點罪,我就安心了。”

匠心傳薪火

授技育才盡顯擔當

“人體比宇宙更復雜,容不得半點馬虎。”這是王明懷常對年輕醫生說的話。在擔任大骨科主任期間,他主導成立顯微外科實驗室,對年輕醫師實行輪流脫崗培訓,要求每人每周至少完成3例手術實操。如今也已從脊柱科主任位置退休的晁建虎回憶:“王主任總是把最難的手術留給自己,把學習機會讓給年輕人。”在他的帶領下,科室不斷引進先進技術,擴大業務范圍,先后開展的頸椎后路單開門椎管成形術治療頸椎損傷高位截癱、全膝全髖人工關節置換、脊柱滑脫矯形、椎間盤鏡治療椎間盤突出癥等手術,填補了寶雞市的空白。

從1991年就入院跟隨王明懷學習的劉東錢現在已是脊柱中心四病區主任醫師。談到師父王明懷,劉東錢神情肅然:“王老常說,醫者左手是藥,右手是德。他以醫道濟世,更以仁心育人。這份赤誠,夠我學一輩子的。”劉東錢說,王明懷對每個病人都高度負責,連續一周堅守醫院對他來說都是常態,住院病人出院后,他還習慣去家訪,不論是偏遠鄉村的獨居老人,還是城中村的外來務工者,他常常上門復診、送藥,甚至幫著照料生活起居。他說:“醫者治病,更要治心。”

從醫50年來,王明懷始終沒有停止探索的腳步。由他設計的“下肢骨折膝關節功能康復醫療器械”獲得國家專利,參與編著的《老年骨骼疾病治療學》成為基層醫院的指導教材。除“活血通督湯治療腰椎管狹窄癥”“葛仙湯治療椎動脈型頸椎病”外,王明懷研制的“蠲痹通絡湯治療強直性脊柱炎”目前在臨床治療中也取得了較好療效。

民間有言:“家有良田萬頃,不如薄技在身;縱有秘方千首,難抵仁心一盞。”舊時醫家視方劑為立身之本,一個秘方可以維系家族數代生計。然而,王明懷卻反其道而行,他將畢生搜集整理的秘方、驗方毫無保留地傾囊相授。有人勸他留幾手防身,他卻正色道:“醫道如水,流則活,滯則腐。若攥著方子當個人私產,這水就臭了。”

2012年退休后,王明懷被醫院返聘,至今依然堅持每周出診。工作日清晨,他總是第一個來到科室,查看住院患者的恢復情況;傍晚下班后,辦公室的燈常常亮到深夜,他要么在修改年輕醫生寫的病歷,要么在撰寫醫學論文。他的愛人也是醫院的醫生,夫妻倆常常在飯桌上探討病例,家里的書架上擺滿了醫學書籍,最新版《骨科學》已經被他翻得卷了邊。

“我熱愛這個職業,只要還能干得動,就會一直堅守下去。”如今73歲的王明懷,依然保持著當年下鄉義診的習慣,每年帶領年輕醫生深入偏遠鄉村,為村民免費體檢、普及骨病防治知識。從僅有17張床位的小科室到擁有7個專科、300張床位的骨科中心,從傳統正骨到中西醫結合的現代化診療,王明懷見證并參與了寶雞骨科事業的蝶變。而他自己,也從風華正茂的青年醫生,成為患者信賴、同行敬佩的醫學大家。

在寶雞市中醫醫院的院史陳列室里,一面面錦旗無聲地訴說著這位老中醫的醫者仁心。“博極醫源,精勤不倦”,孫思邈的這句古訓,正是王明懷50載從醫路的生動寫照。

(寶雞融媒 羅琴)

編輯:裴夢影

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com