張潔是迄今為止唯一兩次獲得茅盾文學獎的中國作家,也是具有世界影響的作家。抗戰時期,她隨母親輾轉來到陜西寶雞,在岐山縣蔡家坡草坡村度過了大半個童年和整個少年時代。在《挖薺菜》《撿麥穗》等散文中,在獲得茅盾文學獎的長篇小說《無字》中,張潔以寶雞的生活經歷寫下家與國的苦與痛、悲與欣……

站在草坡俯瞰今日岐山縣蔡家坡。(胡寶林 攝)

流離

“我是東北人。”張潔說,“可我不是在那兒出生的,也不是在那兒長大的”,“不過我只是個象征性的東北人”。

“我倒是在關中,在一個叫作草坡的村子里度過了大半個童年和整個少年時代。”

張潔在《懷念關中》這篇散文里這般深情告白。

張潔的父母是東北人。父親董秋水曾是東北軍軍官。日軍侵占東北,山河破碎,改變了每一個東北人的命運,包括張潔的父母,也連帶影響了幼小的張潔。張潔1937年4月27日出生于北京,父親卻將她們母女拋下,輾轉各地。在戰火中,母親張珊枝攜張潔尋找張潔的父親,終于在香港會面,香港淪陷又輾轉至廣西,再輾轉至陜西寶雞,來到蔡家坡。到寶雞后,父親卻再一次從她們的生活中消失了。

“一般說來我應該叫作父親,而又不盡一點父親責任的那個人,一家伙把我和母親丟下,一個大子兒不給的年月,我們全是靠稀粥度過艱難歲月。就是光光的棒子面粥,連點下粥的咸菜都買不起。”張潔在《何以解憂,惟有稀粥》中回憶。

“媽媽給人當過保姆、工廠的收發員、鄉村里的小學教師。因為她沒有什么學識,只能當代課教員,領半工資……”張潔在《已經零散了的回憶——代自傳》中說。

國破家散,母女相依為命,苦度時光。

寶雞

在自傳色彩濃厚、后來獲得茅盾文學獎的長篇小說《無字》中,張潔寫到了寶雞:

“四十年代初,寶雞城里只有一條貫通東西的小街,幾乎沒有樓房。”

“寶雞城實際建在坡上,北城墻便依塬而建,是個墻塬一體的山城。出南城門就是下坡,往坡下走三百多米就是渭河。”

“山上有狼,不僅晚上,也不僅城外鬧狼,狼們有時還會進城,肆無忌憚地在大街上跑來跑去。”

“一九四四年日本人攻陷鄭州、洛陽后,關中告急,日本飛機說來就來,隨時都會開個不大不小的玩笑,在寶雞城里扔個炸彈。”

在工合辦事處門房當差的媽媽,沒錢送小女兒去上幼稚園,集體宿舍里也留不成,只能任她在街上東游西蕩。

小女兒冷得難熬。雪花紛飛起來,她的頭發和衣服也濕了。在街上流浪了幾小時,卻感到好漫長,好漫長。蹲到辦事處的墻外,苦等媽媽下班。

母親干著活兒,時時擔心娃:她冷不冷?會不會遇見狼?日本飛機會不會來空襲?

有一次,孩子實在冷得熬不住,在墻外叫媽媽。媽媽連忙出去把孩子管了一下,卻因為“在工作時間里做其他的事”被主事的太太警告。

這里的生活很艱苦。從食堂買來的雜著草棍、細沙石的米飯或磣牙的饅頭,及顏色不明的熬菜,只勉強夠一人填飽肚子,常常要挨餓。

張潔在《無字》這部獻給母親張珊枝的長篇小說中的這些敘述,主人公小女兒無為的經歷就是自己童年生活的寫照吧。

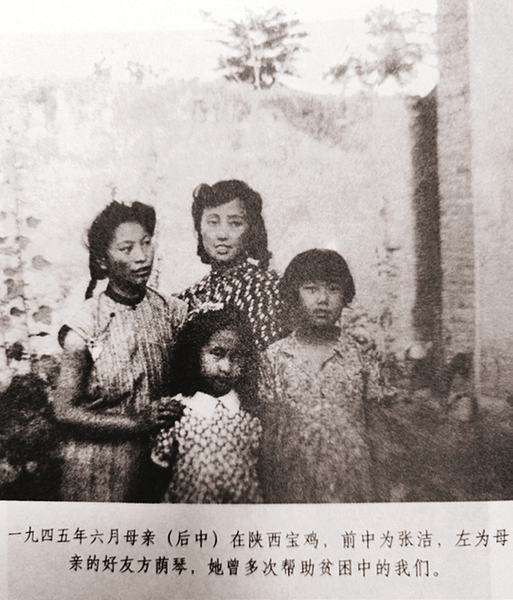

1945年6月張珊枝和女兒張潔、好友方蔭琴及孩子四個人一起在寶雞的合影。

有一張照片,是1945年6月張珊枝和女兒張潔、好友方蔭琴及孩子四個人一起在寶雞照的,收在2000年山東畫報出版社出版的《世界上最疼我的那個人去了》書中,給我們留下了那個時代的珍貴影像。兩位女士看起來都有些憔悴、憂愁。

“左為母親的好友方蔭琴,她曾多次幫助貧困中的我們。”張潔特別在照片旁說明。那段艱難生活中,來自他人的一點點幫助張潔都感念在心,生活中的一點點溫暖和希望,張潔都心懷感恩。

窯洞

2025年7月20日下午,岐山縣蔡家坡鎮零胡村北坡書房溝。

張潔舊居石碑正面。(胡寶林 攝)

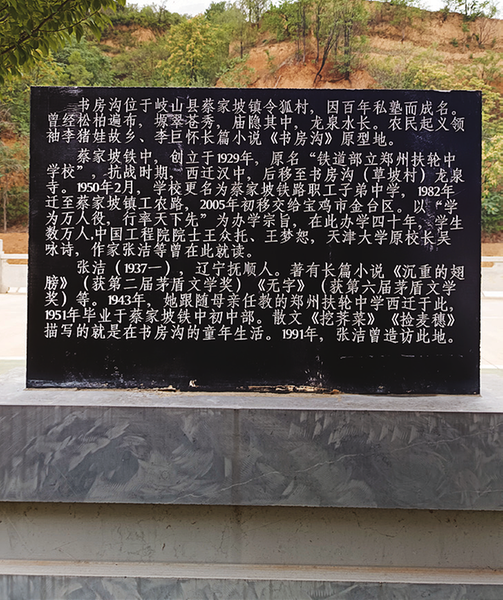

“書房溝蔡家坡鐵路中學舊址張潔舊居”。溝頂新修的龍泉寺旁,一通2021年8月立的石碑上寫著。

張潔舊居石碑背面。(胡寶林 攝)

“這道溝兩邊坡上原先住著人家,是一個自然村落,叫草坡村。當地人也把這里叫書房溝。溝中長流龍泉水,溝上面有一座始建于唐代的龍泉寺。”在草坡村長大、上過蔡家坡鐵中、著有長篇小說《書房溝》的作家李巨懷介紹。

“1942年,抗日戰爭情勢緊張,交通部立鄭州扶輪中學從漢中輾轉遷至蔡家坡草坡村龍泉寺辦學。1950年2月,學校更名為蔡家坡鐵路職工子弟中學。直到1982年,學校才搬離草坡村,在這里辦學幾十年。”李巨懷說。他的話在碑文中得到驗證。

扶輪中學搬遷到草坡村辦學后,經人介紹到鐵路系統學校扶輪小學當代課教師的張珊枝,帶著女兒張潔也來到了蔡家坡,在草坡村半坡的窯洞里安了家。

順著書房溝溝頂田地邊緣的小路,拐進一片小樹林,出了林子,一片玉米地出現在眼前,地的盡頭是一道土崖,土崖上嶙峋的窯洞像眼睛望著前方。

張潔故居窯洞。(胡寶林 攝)

這孔窯洞就是張潔故居。

這孔窯洞雖然簡陋,卻為顛沛流離大半個中國、時常寄人籬下的母女遮風擋雨,成為風雨飄搖的時代中她們最溫馨的港灣、最溫暖的家。

多年以后,已經成為著名作家的張潔一次次深情地回憶起這里的生活。

山東畫報出版社出版的張潔懷念母親的《世界上最疼我的那個人去了》書中,收有兩張關于這個窯洞的照片:1951年,母親在窯洞前蹲著干活,貓陪伴著她;1991年,張潔重訪故地,專門在這窯洞前拍照留念。對這窯洞,對這窯洞里10年的生活,母女倆有著深厚的感情。

饑餓

童年的張潔,時時感到的是饑餓。“就是現在,一回想起那時的情景,記憶里最鮮明的感覺,也是一片饑餓……”在發表于1979年5月16日《人民日報》副刊、后來收入課本的著名散文《挖薺菜》中,張潔回憶說。因為饑餓,年幼的女孩兒,草兒、枝兒、果兒,田野里能吃的啥都往嘴里塞。一次,在鄰村的地里掰玉米棒子,被看青的人提著木棒追趕,跳入小河,嗆水、掙扎,終于爬上岸,卻遲遲不敢回家,因為丟了一只鞋子,怕看媽媽那雙被貧困折磨得失去了光彩的、哀愁的眼睛,因為我丟失了鞋子而更加黯淡。因此,當春回大地,田野里長出薺菜等野菜的時候,小張潔提著籃子,急急地跑向田野,心情少有的坦然和理直氣壯,再也不用擔心被人提著大棒追趕。“我最喜歡薺菜,把它下在玉米面的糊糊里,再放上點鹽花花,別提有多好吃了。”面糊糊上的一點綠色,薺菜給饑餓的生活帶來驚喜,也給孩子的心靈帶來舒展、自由和放松。

“直到現在,這一帶的田野、林坡還生長薺菜。一看到薺菜,人就想起張潔的那篇《挖薺菜》。”李巨懷說。

站在張潔故居地邊,可以望見兩邊塬坡上的梯田,那是小麥、玉米的生長之地,那是張潔小時候挖薺菜的田野。

“哪怕到了山窮水盡的地步,比如說在零狐雨村(現作零胡村),母親也會在破桌子上鋪塊白布。白布雖破,卻洗得干干凈凈,熨得平平整整,那是一種品位。”張潔回憶,那張桌布是照亮困苦生活的一點光。

溫暖

在蔡家坡草坡村附近田地撿麥穗的時光,也是快樂的時光。夏收過后,鄉村未出嫁的姑娘們撿拾被零落在田地的麥穗,再換來花布和花線,繡呀、縫呀,懷著憧憬悄悄為自己備嫁妝。一個小女孩也撿麥穗,也說要備嫁妝,自己要嫁給賣灶糖的老漢,二姨和周圍的姑娘、婆姨都笑了。灶糖的老漢聽說也笑了。每逢經過村子,賣灶糖的老漢總是給女孩帶點禮物,一塊灶糖、一個甜瓜、一把紅棗……當老漢去世再來不了的時候,小女孩哭得很傷心。張潔說:“在我長大以后,我總感到除了母親以外,再沒有誰像他那樣樸素地疼愛過我——沒有任何希求,沒有任何期望的疼愛。”

在發表于1979年12月16日《光明日報》的散文《撿麥穗》中,張潔講的自己小時候的這段經歷,其“情感”在當代文學中其實非常罕見,但卻真實地寫出了一個缺失了父愛、祖父之愛的小女孩,在饑餓困苦的歲月中,從一個祖父一般年齡的陌生的關中爺爺身上感受到的人間的慈愛。這是關中鄉親的善良,這是人性的溫暖。

想念

“我想念草坡,就像想念一個非常親近而熟習的人。”《挖薺菜》《撿麥穗》《懷念關中》《哪里去了,放風箏的姑娘?》《夢》《盯梢》……上世紀70年代末、80年代初,年過40開始文學創作的張潔,寫下一篇篇散文來回憶草坡村的生活。草坡村的童年生活成為她文學創作的重要源泉。薺菜對饑腸的安慰,來自老人的灶糖的甜,人們對母女的幫助,生活中點滴歡樂和對美好的憧憬,都在百感交集中呈現,成為膾炙人口之作。

草坡村的生活雖然饑餓困苦,但總有溫暖和希望激勵人活下去。對母親來說,小張潔就是她活下去的希望。對天真爛漫的小張潔來說,雖然饑餓,但童年總是美好的,她天真的眸子總能捕捉到這種美好:

在放學回家的路上,可以看到美麗的晚霞。路邊的綠樹林子,每一棵樹都像一把張開的傘,讓人幻想一陣狂風來后,人可隨著這綠傘飄搖而飛上天空。路邊磚瓦窯上的濃煙,常常讓人想象為鬼神故事里的插圖。晚上,遠處傳來的狗吠,讓人覺得被窩里格外的溫暖,棲身的窯洞又是多么的安全。

1952年春節,張潔回過東北一次。冰天雪地、大火炕,第二天就流鼻血,姥姥還冷言冷語,張潔一聲不響地畏縮在火炕一角,“思念我在那里長大的草坡村。那里的風,吹在臉上是柔柔的;那里的太陽,照在身上是融融的;那里的麥苗,鋪在地上是綠油油的;那里的窯洞,是冬暖夏涼的……”在發表于1980年第六期《延河》雜志的散文《懷念關中》里,張潔動情地說。

1985年,張潔在歐洲旅行。看著車窗外的古堡,想起自己的文學啟蒙讀物——小學時看過的那些童話。“我的閱讀,是從格林童話、克雷洛夫寓言、安徒生童話開始的……我就讀的那所小學,雖然深窩在關中平原的一個峁子里,執教的先生,可都是從淪陷區跑出來的有才之士。學校的圖書館里,少不了這樣的讀物。”在《一個中國女人在歐洲》的散文中,她說。

家在哪里,哪里就是家鄉。人在哪里長大,就愛哪里。在張潔心中,還有什么地方比與母親相依為命度過艱難歲月的關中蔡家坡草坡更讓她心心念念呢。

收獲張潔的人生留下一串堅實的腳印:

1951年,畢業于蔡家坡鐵中初中部。1953年,到遼寧撫順上高中,1956年考入中國人民大學。1960年畢業分配至國家第一機械工業部工作。

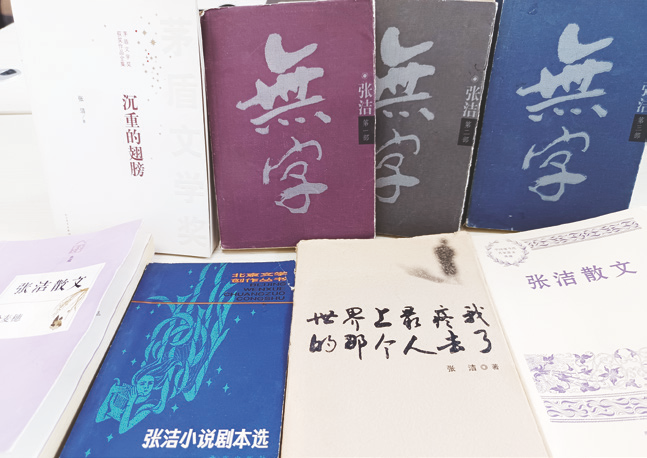

1978年7月,41歲的她在《北京文藝》發表短篇小說《從森林里來的孩子》,次年獲第一屆全國優秀短篇小說獎,從此走上文壇。1985年,長篇小說《沉重的翅膀》獲得第二屆茅盾文學獎。這是我國文學反映經濟改革的第一部長篇小說,在國內外引起強烈反響。1986年,張潔和巴金的名字一起出現在諾貝爾文學獎的最后表決名單上。2005年,長篇小說《無字》榮獲第六屆茅盾文學獎,張潔成為迄今為止唯一一位兩次獲得茅獎的作家。

張潔部分著作。(胡寶林 攝)

張潔的作品被譯為英、法、德、俄、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、荷蘭、意大利等多種文字出版。隨著她的作品走向世界,寶雞、蔡家坡也被世界上更多的人所知。

1991年母親去世后,張潔重返蔡家坡,尋訪當年生活過的地方。“故鄉何事又重來?”在五丈原,抽的簽的最后一句“讓我驚跳起來”。在《無字》中,張潔這樣敘述。重回蔡家坡,再度置身塬上,置身于俯瞰渭河的滄桑、神秘、威嚴的塬上,“似乎重又回到與塬日日相向的少年,那來自靈境的大氣,重又拂蕩、貫通于天地之間……我那獨特、感悟生命的稟賦可不得益于此?”1999年,在《無字》第一部出版時,她在刊登于《北京文學》的一篇訪談中坦承,“小說中提到的‘塬’,與我最后成為作家很有關系。”

2022年1月21日,張潔在美國去世,享年85歲。

張潔在作品中寫下抗日戰爭那個時代肝腸寸斷的表情,也寫下關中艱難歲月的點滴溫情。她在《沉重的翅膀》中寫下中國邁向改革復興的勇敢,在《無字》中寫下了一代中國人的精神史詩,她為中國文學、世界文學寫下濃墨重彩的華章。

上世紀80年代,在歐洲一個有關《沉重的翅膀》翻譯授獎的藝術活動后,一位是炎黃子孫的老人來看望張潔,他問:“你是哪一年出生的?”

“一九三七年。”

“‘盧溝橋事變’那一年。”老人沉思了一會兒,然后又握住她的手,鄭重其事地對她說,“好,你為‘盧溝橋事變’爭氣了。”

“眼淚一下涌上我的眼睛,哪怕只為這一句話,不論遭受什么磨難,都值了。”張潔說。

(來源:“學習強國”寶雞學習平臺)

編輯:陳云哲

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com