2008年,陜西省寶雞市岐山縣孔頭溝遺址宋家墓地出土一件尚爵(M10:234),銘作:“尚作郭公寶尊彝”。爵槽狀流,口沿近流部置傘狀柱,尖尾上翹,深腹圜底,直璧,一側有半環形獸首鋬,刀形三足外撇。腹飾云雷紋組成的獸面(上部)和對夔[kuí]紋(下部)。年代為西周中期前段,穆王時器。

尚爵及銘文。

“郭公”又見于1992年扶風出土的師宇鐘及宋“熙寧中得于扶風”的姬寏[huán]母豆(原稱齊豆)銘文,“郭公”系一人。“郭”即“虢”,上述諸器皆系虢氏家族器,“郭公”即“虢公”,即班簋的虢城公,系太公之子。

傳西安出土郭伯墮簋及郭伯鼎的“郭”同樣也應讀作“虢”,此二器亦系虢器;鼎、簋的虢伯墮,系穆王前期的虢伯,與尚爵的尚系兄弟行,虢城公子,繼其兼任王朝卿士;簋銘的“朕文考”,即尚爵及師宇鐘與姬寏母豆的“郭公”,班簋的虢城公。

傳世西周中晚期虢伯甗[yǎn]、虢伯鬲的“虢伯”系其后裔,為西周中、晚期的虢伯。

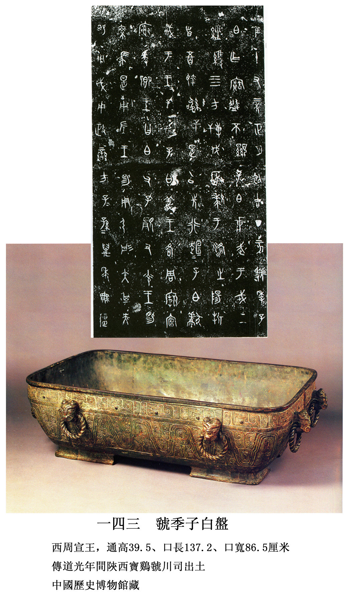

厲王時的虢仲(即文獻的“虢公長父”)、宣王時的虢文公子作(虢季氏子作)、虢宣公子白(即“虢季子白”。據山西垣曲北白鵝墓地新出虢季子白鼎(見圖2)、虢季甗等,傳世虢季子白盤的年代應為春秋初年,虢季子白與虢文公子作及虢季氏子組皆系春秋早期人),皆系虢公一支世在王朝任虢公者,系前后相繼的三代人。

虢季子白盤及銘文。

據有關銅器銘文的系聯分析可知,三門峽春秋早期虢季一支應系虢公支裔,與在今寶雞市東文王弟虢仲所封所謂西虢的虢國本是同根生。虢氏或在朝為王官,或封于虢,其實一也。如:邢侯就國、邢叔世代在朝為官;周公旦、召公奭在朝為官而其子孫封土就國;南公的子孫或在朝為官,如大盂鼎、小盂鼎的盂、南宮柳鼎的南宮柳等,或封于南土一樣。平王東遷,虢國即所謂西虢徙上陽,在今河南三門峽東南及山西平陸一帶,已為考古發掘工作所證實。三年興壺、興鼎的“虢叔”系虢叔旅鐘的“虢叔旅”之父“皇考惠叔”,王之近臣,虢叔一支亦世為王臣。虢叔一支,或出自西虢,文獻所謂虢叔封于東虢說,可能需重新審視。

虢仲虢叔虢季皆同出一源,別為支系,或為王官,或為諸侯,文獻所謂虢仲、虢叔之別,其實一也,長期以來學界所謂多個虢國的糾葛,應重新認識。

班簋“虢城公”的“城”,例同“虢宣公”“虢文公”的“宣”“文”,類似于“周宣王”“周厲王”等王號“宣”“厲”,據銘文看應系生稱;“城虢”的“城”,與“鄭虢”的“鄭”相當,系居于“城”地之虢人,以為氏稱,亦系以祖先名號為氏;城父匜[yí]的“城父”系以祖先名號或地名為字。岐山孔頭溝遺址的族屬,或與虢國有關。

1974年扶風強家村西周銅器窖藏出土師臾鐘的師臾先祖“虢季”,應即師郭鼎的“虢季易父”。師臾出自虢季一支,與師宇所自出的虢公一支有別。

?[jiàn]鼎的?世代為師,?與師宇或系同族,?與師宇系父子關系,即鐘銘“朕剌考靜公”的“靜公”。

揚簋的揚和戚簋的戚為兄弟,皆系憲伯之子,為師宇和姬寏母的祖輩,鐘及豆銘的“孝公”或即揚或戚。

元年師兌簋的“城公”應即尚爵及師宇鐘與姬寏母豆的“郭公”,班簋的虢城公,師宇與師兌或系父子,即簋銘的“釐公”。

(來源:“學習強國”寶雞學習平臺;作者:黃錦前,中國歷史研究院“蘭臺青年學者”,時任蘭州大學歷史文化學院教授,現為江蘇師范大學特聘教授,主要從事中國古典學研究。)

編輯:陳云哲

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com