成語“否[pǐ]極泰來”出自《周易》的“否卦”與“泰卦”。否卦象征閉塞,而泰卦則象征通暢,兩卦互為顛倒,體現“物極必反”的原理。同時,這個成語也表明事物發展到極端會向相反方向轉化,強調“居安思危”與“知止而定”的古老智慧。

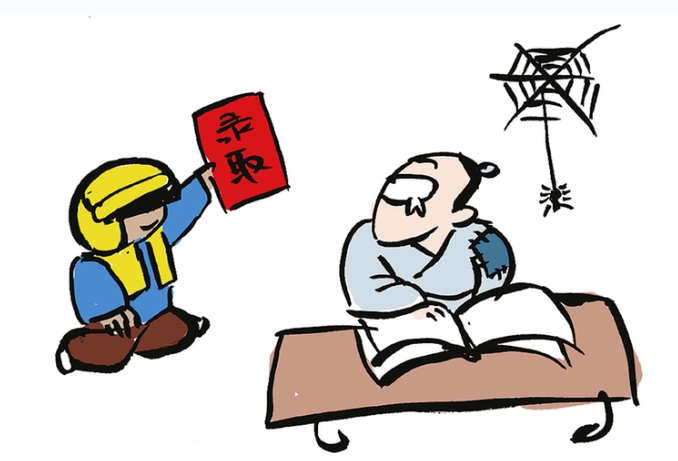

成語故事·周:否極泰來。(作者 陳亮)

提到這一成語,陜西省寶雞市退休教師馮玉華說:“周人深諳此道,在歷史長河中屢次以變革化解危機。”接著,他向記者講述了周人故事,來印證《周易》中“否極泰來”的古老哲思。周厲王姬胡在位期間,以“專利”政策壟斷山林川澤之利,引發國人暴動。據《史記》記載,民眾最終攻入王宮,厲王逃亡彘[zhì]地(今山西省霍州市),太子靜藏匿于召公家。這一事件標志著西周王權首次遭遇全民反抗,厲王的倒行逆施,將周室推向“否”的深淵,卻也為后續變革埋下伏筆。

公元前827年,太子姬靜即位為周宣王。他廢除厲王苛政,恢復“籍田禮”,又復興軍事,完善分封體系,使諸侯“復歸周室”,朝貢體系再度運轉,實現否極泰來,史稱“宣王中興”。

如果說“宣王中興”是政治層面的否極泰來,那周文王姬昌的經歷則是精神與戰略層面的絕地反擊。商紂王將姬昌囚于羑里(今河南省湯陰縣),姬昌在囚室中完成《周易》核心框架。這段經歷被司馬遷稱為“文王拘而演周易”,最終他獲釋后暗中聯合諸侯,其子武王姬發終成滅商大業。正如《周易·系辭下》所言:“窮則變,變則通”,文王以智慧將絕境轉化為周人崛起的契機。

如今,當我們回望這段歷史,不僅看到成語背后的哲學深意,更應領悟其現實價值。在個人命運與社會發展中,困境常是轉機的序章,而真正的智慧在于把握“否泰轉化”的關鍵節點,以變革迎接新生。正如《周易》所言:“天行健,君子以自強不息”,這或許就是“否極泰來”給予現代人最深刻的思想啟迪。(“學習強國”寶雞學習平臺)

編輯:陳云哲

國家互聯網新聞信息服務許可證:61120250002

陜公網安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號

違法不良信息舉報:0917-3266271 郵箱:baojijb@126.com

中國互聯網舉報中心 手機舉報app下載 網站自律管理承諾書 涉企舉報專區

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話 029-63907152

地址:寶雞廣電傳媒大廈 聯系電話:0917-3266271 郵箱:bjnews@163.com